今天,我们很容易在网上看到各种各样关于热门话题的讨论,有时候你或许也会发现,这些讨论简直五花八门,什么样的意见和言论都不少见,但是有些言论看起来太过激烈,或者根本不合常理。那么,我们到底该如何理解、对待这些不同的意见、不同的声音?又该如何判断一种主张、一个观点到底对错与否?

我年轻的时候由于学哲学的原因,而且一直喜欢哲学这门学问,所以我常常认为,对待这些事情我一直认为自己是有责任在身,为什么?

因为曾经我读哲学的时候,我学习到的一种理念是,我们读哲学的人就要在这样一个热火朝天的世界里,保留一块清凉的净土,要让自己的头脑冷静得像一把剑或者一把刀一样。所有这些围绕在我们身边的种种议论,对我们而言,就是一块磨砺刀刃的磨刀石。

所以后来当我有机会教授哲学的时候,我最喜欢的一种教导素材,不是采用教材和经典书目,而恰恰是那些围绕着种种社会现象的相关讨论,甚至是流传甚广的广告宣传语,通过对这些事情的分析理解,在我看来其实才更能够看到哲学思考的魅力所在。

今天,我请到看理想另一位颇受欢迎的主讲人,复旦大学哲学院教授徐英瑾,和我一起聊一聊,到底哲学分析或者经过哲学养分滋润的批判思考能力,如何可以帮助我们拥有更加理智的头脑,也让我们更加冷静地面对今天身处的环境。

一、逻辑课只是一种方法,我们需要更多手段与错误思维制衡

梁文道:徐老师在看理想App最新的节目(《用得上的哲学》),其实有一个用意——我们今天生活在这个世界,在这个中国社会之下,我们格外需要一种能力,就是能快速让自己转换到一个陌生的角度,重新审视我们的周围世界,带着一种反省的目光来重新省思我们身边的一切。

这种能力在我看来是非常重要的,特别是这种省思之后,必然包含着一种客观的、理性的、论证的能力,判断对错的能力,以及听懂别人说话的能力。

要学会这种能力,可能由于我个人读哲学,我尤其觉得哲学的思考方法,还有一些基本的批判思考,对我们而言是格外有帮助的。

但是,我却看到今天中国的大学里非常普遍的情况是,没有把哲学思考、逻辑或者Critical thinking(批判性思维)当成大学的一门必修课,这其实和海外许多国家、地区的教育完全不一样。

很多国外大学生,在进入大学的第一年,无论如何都必须修习一门例如Logic(逻辑学),Critical thinking(批判性思维)的课程。

也是由于看到我们目前的这种欠缺,所以我请到您(徐英瑾)来为我们做了这档节目,让大家多学一点这些在我看来十分必要的内容。只有学会这样的内容,我们才能更好地懂得如何换一种目光,以更客观的或者尽可能符合逻辑的思考方式,来看待我们身边发生的事。

今天我们会发现,中国社会自从进入互联网时代之后,绝大部分人都相对比以前有了更多的机会,甚至可以说是在相对自由的一定空间内,针对我们社会上发生的种种事件发表言论。可是,当这些言论发出之后,我们却发现这个世界为什么和我原先理解的都不太一样了?

所以今天我想你和我一起,讨论这样一个问题,也是许多看理想的朋友关心的话题:到底我们该如何看待如今热烈的舆论圈里的各种言论和言语?

我先举一个例子,上个月5月10日,在上饶的一所小学里发生了一件惨剧,一个学生家长居然冲进学校刺杀了一名小学生,原因是该家长的孩子与这名遇害学生刘某发生过纠纷,家长认为自己的女儿每天被身为同班同学的刘某殴打欺负,于是决定替女儿出头,持刀冲进校园将刘某刺杀。

今天我们并不是要针对事件本身,而是想针对关于这件事情的种种热议做出讨论。

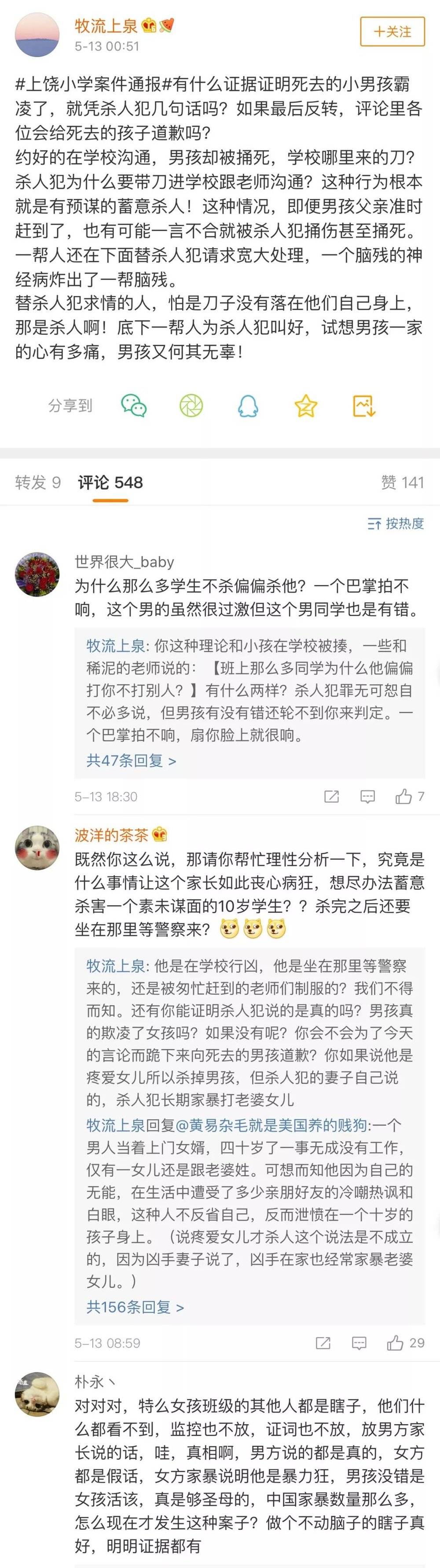

微博上就此事件部分讨论

比如有一位网友的发言很具代表性,他说“熊孩子该杀,如果我闺女遇见这种事,我可能比他还冲动”;也有网友说到,“烂学校、烂班主任,这么久的校园霸凌没人管”。

事发不久,遇害男孩的妈妈在母亲节发文悼念儿子,又有一位网友就在下面留言说:“两三天时间就能条理分明写这么长篇的文,乍一看还以为遭遇不幸的是别人家的孩子”。

也有网友表示,事情都发生了,杀人犯也受法律制裁了,现在整天出这种新闻为这个为那个洗白有什么用,就不会重点关注怎么预防吗?希望家长能够管好自己的孩子,多和孩子沟通等等。

你听起来刚才我所描述的那些言论,你作为一位教哲学、教逻辑的老师,能不能帮我们分析一下刚才这些言论?

徐英瑾:在很大程度上,他们是把这件事情所发生的动机和如何评价这个事件,一个规范性原则相互混淆了。

首先,“动机”是非常复杂的,动机里包含着大量的偶然性因素,甚至可能出现一个“歪打正着”,出于坏心结果造成了好的结果,或者好心导致了坏的结果,这都是可能存在的。

但是一般意义上的这种特殊性,通常不会在一个规范性讨论里被强调。原因是我们要建立社会规范,就要建立一个普遍的原则。

比如,当发生杀人事件时,首先判断,杀人者是否处于法律上可豁免的范围内?比如杀人者是否属于正当防卫,在上饶小学刺杀学生案中,显然不是。

那么,杀人者是否是一个没有行为能力和责任能力的人?比如精神病患者,上饶小学刺杀学生案中的凶手恐怕也不是,他是具有完全行为能力的。既然如此,这件事情其实非常清楚了,就应当按照法律来判,因为法律本身已经给出了一个非常好的规范性原则。

上饶小学刺杀学生案中,有人被杀害,且受害者是未成年人,杀人者是成年人,未成年人并未对成年人本身构成任何心理、生理上的伤害或威胁,同时杀人者本身也并没有主观上的精神缺陷或者肉体方面的缺陷,那么,你就找不到任何理由来为这样一个杀人者开脱。

所以,这就形成了一个很清楚的思路,以一个普遍规则来讨论事实,而与事实及规则无关的细节,其实本没有必要讨论。

但是这样一个清楚的事实现象,却在网络上引起各种角度的讨论,大家也会联想到各种奇葩的理由进行解释,这说明什么?

我现在很喜欢将脑科学和逻辑学放在一起看,实际上,一个人在进行逻辑思考的时候,他/她很可能需要一个“冷酷的大脑”。冷酷的大脑,很可能就是由我们大脑里的前额叶这些部位来进行思考。

但是,那些没有受过逻辑训练的人,其情绪性、情感性的中枢,会严重干扰前额叶的思考,所以他/她可能是用大脑内更加原始的脑区进行思考。

因此他/她就可能更容易产生情绪联想,或者宣泄内心一种小小的怨念,期盼一个像鲁智深这样的人物来“打抱不平”,为这种激情杀人的行为开心叫好。

当然,我们的文学作品里也出现过很多类似案例,比如《水浒传》里就出现了许多违反大宋法律的故事,鲁智深三拳打死恶霸镇关西就是一例。

这种作品没有构成一种对法律的尊重,不像古希腊一些戏剧作品,比如《安提戈涅》,按照黑格尔的说法,《安提戈涅》体现了国家法律和家庭伦理之间的冲突,虽然我们也会觉得国家法律在这里是冷冰冰的,但至少国家法律的尊严作为一个环节,在作品里出现了。

我们的小说作品如果有这样一些环节,其实就相当于一次法制教育。

我个人认为,一方面的确,在我们的普遍教育中,逻辑课是缺失的。但是,如果从人口比例上来讲,即使开设了逻辑课,也必须看到我们国家大学生的人数占国民整体比例还是很低的。

所以,即使我们有办法提高大学生的逻辑素养,但是比如像《水浒传》这些作品里,它所宣扬的其实就是对于(大宋)法律的蔑视,这样的大众文化也会形成“集体无意识”,所以我们需要的是通过各种手段,与这样一种错误的想法形成制衡。

二、哲学思考,要求我们追求“冷酷”的思维方式

梁文道:按这样的说法,很多人可能会以为原来学习哲学需要从法律观点来看世界,需要有法律的认知来判断一件事情,是这样吗?好像又不只是这样对不对?

徐英瑾:不只是这样。因为比如在美国,法学和哲学之间有一种奇怪的默契,很多法硕专业的研究生其实本科是学哲学的,这就说明了两者思维的共通性。

但是具体的实现是不一样的,法律归根结底还是要和当地具体的国情、司法的现实相互结合;而哲学,则是要追求普遍真理,追求普遍问题的答案。

但是法学和哲学有一个大致的特点,就是主流的哲学和法律思维一样,都追求冷酷的思维方式。

梁文道:你刚才说到冷酷状态,我就想到,当然一来我们学哲学的人可能受到训练,慢慢内化之后大概培养出一颗“冷酷的脑袋”,可是有时候我们在网上看到一些热门事件的讨论,你又会觉得,原来大众也都可以很冷酷,或者至少有些网民的意见可以很冷酷,这里的“冷酷”可能和我们刚才所说的“冷酷”意义不一样。

比如前一阵还有过这样一则社会新闻,一辆公交车上发生了一起“猥亵”事件,一名男子非常暴力地公然扒了一位女性的衣服,结果后来被证实两人是夫妻关系,双方有事实婚姻,是因为“闹离婚”而产生了冲突。

有网友看了新闻之后,反应就很“冷酷”,认为两人既然有婚姻关系,这就属于情感纠纷,外人不方便多说什么,所以大家就别再搭理这件事了。对于这种言论和想法,你怎么看?

徐英瑾:当然这又混淆了我刚才所说的事情。对于这件事情该不该发生的规范性判断,和对施暴者的心理学动机及社会学动机的分析,是两个层面上的事情。

一定程度上,这的确是属于家庭纠纷,但是,这件事情发生在公共场合,而且严重牵涉男性对女性的侮辱,实际上就是对公共秩序的一种破坏。

既然是一种对公共秩序的破坏,实际上周边的人应当有必要通过各种手段予以制止,包括言语上的喝止,向施暴者制造一种社会压力,这毫无疑问才是一种非常理性的行为。

我恰恰认为,如果一个人的大脑足够“冷酷”,他/她才会觉得自己应该伸出援手。原因是,如果不这样做,会破坏整个社会公共秩序,而社会中的每个人都要生活在其中,如果陌生人的衣服可以随便被扒掉而无人制止,那么当事情发生在自己或者身边人身上时又该怎么办?可能同样没有人愿意再出来施以援手。

即使一个人再胆小、不想惹事,我觉得最低限度也要想办法打电话报警。

所以,我们所说的“冷酷”不是指冷漠,冷酷也不代表没有感情、没有同理心。我所说的“冷酷”是指在分析一件事件的是非时,能将感情因素悬隔到一边,先将事情的事理分析清楚,但这不等于说我们就不必要有同情心。

梁文道:所以我能不能这么说,其实我们要主张的是一种怎样把事情分为几个层面,层层分解,一环一环剖开来分析——这样一种思考方法。

以妻子在公交车上被丈夫扒衣服这件事为例,我们不应那么快将注意力集中在一男一女的夫妻关系上,我们应该首先看到的是这样一个事实:车上有一个人的衣服被别人扒光了。而这个事实现象,和他们两个人究竟是什么关系,其实是两码事。

徐英瑾:对,这就是一种健康的“冷酷思维”所需要的思维方式。可以把每个人看成算数里函数所给出的空位,比如变项是X和Y,X现在攻击了Y,X的行为造成了Y的利益损失。至于X和Y,具体是张三和李四这是不重要的。

但是,我们很多人的思维却一定要为X、Y填充一个具体的形象,一旦填进去思维就被干扰了,这种思维方式, 在处理一些局部的小问题的时候,可能是适用的,但是在处理公共事务的时候,这是非常危险的。

也就是说,思维如果更多从具象出发,却不能够从抽象的推理性质出发的话,就很容易“掉到沟里”。

事实上,只有一种人的直觉是靠谱的,哪种人呢?受过长期的形式训练,以至于一个形式推理本身,他/她直觉上就认为不对,比如职业的逻辑学家和数学家,当他们看到一个论证,虽然暂时找不出具体矛盾,但他们的潜意识就会觉得这个探索的思路是有问题的。

这种人的直觉是经过长期的形式训练以后,在极高的层面上形成的靠谱的直觉,一般人没受过这种训练,直觉是不行的。

三、人类还在以原始的大脑,应对现代数码化社会的复杂性

梁文道:刚才我们讲到这个让我想起来,我在三十年前还在读大学的时候,我们上这些逻辑推理、符号逻辑、数理逻辑,我们念哲学的人常常被认为是很惹人厌的,尤其是学分析哲学的人,我以前跟人聊天,很喜欢动不动就让人家给一个词先下一个定义,说话方式也常让人觉得很讨厌。

可是问题来了,为什么一般人会觉得这种思考方法很烦或者很讨厌?又或者,刚才你说我们应该培养一个相对“冷酷”的头脑。可是,是什么阻止了我们,让我们不能拥有这种冷酷头脑?

我觉得现在问题在于,并不是大部分人不能讲逻辑,不能学懂推理,问题甚至出在更后退一步——他们就算学了推理,学了逻辑,但在实际应用中,能不能用得上,或者说大家为什么一开始没有动机去学,这本身都是一个问题。

这就牵涉到了刚才提到的认知科学、认知心理学,你把这几块过去传统上跟哲学没有必然关系的学科结合起来,在《用得上的哲学》里阐述出来,我觉得这是个很有意思的做法,这也是我以前没有想过的。

徐英瑾:对,按照发展心理学家皮亚杰的观点,从婴幼儿到成年的心理发展过程,不是一下子就能把握到逻辑的,首先是一个感知阶段,然后是一个前运算阶段,进入一个具体思维的阶段,最后才是抽象思维。抽象思维就是逻辑了。

具体思维指什么?指的是当我们要做一个逻辑题的时候,一定要找出一个具体的概念对应,比如太阳晒石头,这是P,石头热了这是Q,那么if P,then Q(如果太阳晒石头,石头热了)。如果脱离了这些具体的东西,纯粹的以P、Q这样抽象的符号代替就无法思考,这就是还停留在具体思维的阶段。

大多数人如果没有经过逻辑训练,可能就停留在第三阶段,进入不了第四个阶段。这在进化论上可能也是有道理的。

也就是说,对于人类采集狩猎的阶段而言,社会生活可能并没有那么复杂,在这样的情况之下,特别形式化的工具,用处反倒可能没那么大,所以我们的进化就偏好于那些更直接更具象的东西。

但现在很不幸,我们立即进入到后工业和数据化时代了,社会的复杂性已经到达了非常惊人的地步。比如1000、2000万这种数字对于采集狩猎时代的古人来说,这些概念对他们而言是无用、无意义的。

但是在今天数学里,经常需要使用这些天文级或超天文级的数字,因此我们就需要一些复杂的抽象的杠杆以使用它,这就对现代人构成一个很大的挑战。

我们的心智结构是继承于采集狩猎时代的,但我们的现代生活是极为复杂的,而且是数码化的生活,是一个被科学技术完全改造的生活,而且我们很多抽象的社会管制工具,比如法律,也比古代要复杂得多,这就使得:一,造成了我们学逻辑难;但第二,又让我们学逻辑更有必要,为什么呢?

社会生活的复杂性,逼着你这么做。

比如你不懂逻辑,看不懂商业条款里复杂的句子——有些商业人士觉得我只要有一个好的翻译就行,至于合同我只需要看一眼就行。这是行不通的。

你即使能够大致看懂合同里的单词,但你完全没有受过更加高级的哲学逻辑的训练,很可能一份合同里的许多坑你都没有能力避开。

在这种情况下,语言是第二位的,思维的严密性和精密性才是第一位的。

梁文道:所以,不要赖翻译。

四、人脑发展所造成的“框架”工具,反而可能成为我们思维的局限

梁文道:我记得听你的《用得上的哲学》节目,你提到了一些以前我学哲学,很少会联系在一起的内容,比如认知心理学。

你提到了“框架效应”,讲到我们有时候看这个世界上的事情,或者社会热点事件,我们会马上想把它套进某种套路来理解,因为这比较方便我们去认知,其实这是我们人类大脑发展造成的一种工具,但这个工具反过来也是一种局限。

刚才你说的我很同意,就是我们的大脑基本上是以一个石器时代的大脑,忽然面对一个互联网时代,忽然撞上了一个新时代,所以中间有很多不适应。

比如其中一个就是框架,生活中很多事情我们都带有模式来理解的,是存在一个框架的,但是当遇到这么复杂的现象的时候,这些框架还管不管用呢?有时候简单地套用框架反而会出问题。

你有没有想到有什么例子,可以说明我们人类脑子里的框架效应是如何左右了我们观看这个世界上的种种事物,而框架效应又到底是什么?

徐英瑾:这在很大程度上就是个“话术的控制”。现在好像这个词经常出现在媒体里,也就是说,对于一件事情的描述它有不同的面向,我们称之为aspect(方面)。面向不同的话,对这件事情的理解,可能就会产生一些很复杂的现象。

同样一件事情,可以从好的方面来理解,也可以从坏的方面来理解。举个例子,赤壁之战之后,孙权做了一件很“恶搞”的事情,上书汉献帝,其实就是上书曹操,要皇上下旨表彰在大败曹操中表现英勇的刘备。这不是羞辱曹操吗?

但是曹操身边有些谋士觉得,应该正面回应他,因为他们把话术及组织这个信息的框架变了,他说,“您看,他明明可以不向你上书的,现在他还要向你上书,这就说明什么?这就说明您控制汉献帝的政治现实他们承认了,他们还是在拜您”。这马屁把曹操拍得浑身舒坦,于是他说,“那好,我就表扬一下刘备,烧我烧得好,我认输了”。

这是个很典型的话术操控,中国古代有大量文人就是进行这种话术的操控。更有名的例子就是曾国藩和太平军作战,本来要向皇上说“臣屡战屡败”,结果听了一谋士的劝说,改成“臣屡败屡战”,实际上描述的事实是一样的,但是给出的那种情绪暗示和话语框架是不一样的,一下子就把别人的focus(焦点)给转移了。

每一个场景,即使是用文字表达的场景,可能都是个画面,因为我们人类其实有个特点,我们是视觉中心动物,我们的其他感受,如果要进行描述,还得从视觉里找隐喻。

所以我们在理解抽象事物的时候,也像视觉一样,有一个focus(聚焦)的问题。

我们不可能把所有东西都当成focus,总有中心和边缘,所以我觉得框架效应就是判断哪些东西是中心,哪些东西是边缘的一个视觉信息的重构方式。

这可能是人类社会的一个宿命,只要我们是用进化出来的大脑来进行思考,我并不认为哲学家就可以摆脱框架效应,但是哲学家的本事是什么?哲学家摆脱不了框架效应,但是我让你知道有框架效应,这就会产生很大的区别了。

第二,哲学家要做的事情是什么?经过特殊的哲学训练以后,他/她看到一个框架,可以反思到这是框架效应,他/她的脑子里就会产生出与之竞争的六七种不同框架。

如果一个脑子里同时有八个框架产生,那么这个人的思维灵动性、开放性就大大提高了,就更不容易受到原来框架的绑定。

梁文道: 所以起码我们知道了“框架效应”这个概念,学到了辨认框架的存在之后,至少在日常生活之中,我们能够尽量迅速地,反思性地去辨认框架的存在,这时候就更可能清晰地看到事实。

所以你刚才所说的这些,其实也说明了为什么我们现在除了学习传统的逻辑,传统的critical thinking之外,也需要学一些认知心理学、社会学方面的知识,这样才能够帮助我们更有力地、锐利地来看待身边种种的言论,包括网络上的各种舆情。

五、迅速火爆的内容只是“注意力撩拨器”,需要带着更大的批判性去阅读

梁文道:可是我还想讨论一个问题,今天我们面对着每天纷至沓来的大量关于社会热点事件的讨论,在这样一个庞大的漩涡里,我们该怎么自处?我们该怎样面对这样一个世界?

我们是应该马上卷入其中,判断一下谁说的对、谁说的错,还是和这些事情稍微保持一点距离,利用距离让我们稍微清醒一点、立体一点来看整件事情。再准确点讲,我们怎么样来把握自己的逻辑思考能力和论述能力,你怎么看这个问题?

徐英瑾:我基本上有一个很简单的判断,我还是主张有一种“廉价七成正确”的原则,这可能是另外一种框架,但这种框架是高级的。

这是什么情况?是警惕迅速变成10万+的文章。如果只说微信没什么文章,这是不公平的,因为现在大量微信文章其实可以看作是杂志、论文的变型,只是删去了一些注释,配上了图,但是基本内容变化不大,因此如果要说微信的文章都不行,这是不讲道理的。

比如,把托尔斯泰的《战争与和平》改成了网络阅读,它还是《战争与和平》,你说托尔斯泰写网文了,这就太荒谬了。但是托尔斯泰的东西是不可能迅速变成10万+的,评论托尔斯泰可能都不会变成10万+,除非是八卦加耸动的标题和内容,那就很容易迅速10万+。

如果一篇文章被大量广泛地阅读,而且预设我们所处的整个共同体中,大多数人是没有经过逻辑训练的,从这两点,你其实能迅速地推理出被读的爆款文章可能是在贩卖焦虑,或者贩卖了其他很多东西,当然有些积累了很长时间变成10万+的文章又是另外一回事,那些短期内很快变成爆文的内容,你就会对它的可信度打上一个问号。

这时候你会带着一个更大的批判性去阅读,现在也有一些专门做网络研究的人发现了一些规律,甚至归纳出很多词汇,比如“华盛顿看后默默不语”,“XX发生了,日本人吓尿了”,这类“吓尿体”,无非就是这种带感叹号性质的。

这种东西实际上是“注意力撩拨器”,能够在更多的信息里,制造这样一种“快来看我”的心理学效果,很多人即使看了也觉得写得不太好,但是一次点击就制造了一个传播上的分数,让它再次扩大。所以,现在我们需要训练的就是反向思维、判断能力。

梁文道:所以我们首先要学会,要警惕迅速爆红的文章和可能的某种观点,要主动地从心里对它产生一个距离,并不是说它必然不对,而是要有提防的思维,是不是这个意思?

徐英瑾:对。

梁文道:最后我们谈一谈,如何能够提升我们后退的、反思性的批判思考能力。除了《用得上的哲学》节目之外,你有没有什么书籍或者相关的作品可以推荐给我们?

徐英瑾:实际上挺有意思的,其实影视作品可能比书更适合让大家锻炼批判思考能力。除了大家如今不怎么爱花时间看书,现在的图书市场也存在问题,比如内容质量高的书相对写得都比较晦涩,不太晦涩的畅销书我认为它可能只是迎合了大家的某种需要,太过通俗且缺乏实质内容。

另外,海外有很多不错的书,一经翻译成中文后,它为英语读者设计的桥段对中文读者来说反而难以理解。

梁文道:没错,我也注意到这个现象。

徐英瑾:文化的问题。

梁文道:很多入门的哲学书或者入门的逻辑思考书,我发现翻译过来之后,反而不太适用了。

徐英瑾:所以建议大家可以闲暇看看影视剧。

梁文道:有什么影视作品介绍呢?

徐英瑾:有两类,一类是律政片,一类是医疗片。

律政片里最大的一个特点就是,它把律政给出的不同框架的话术之间的斗争,完全体现出来。而且律政片相对比较紧张、刺激,在这种情况下,看他们的推理可能更有意思。

我认为律政片比刑侦片对于推理训练更有效果,律政片体现更完整的话术之间的对抗。我自己很喜欢的一部律政片,就是日本的《胜利即是正义》,堺雅人先生主演的。

这部片子最大的一个特点,就是主人公,律师古美门可以把我们公认为肯定是对的事情全部颠倒过来了,但是他的助手小黛律师,则是满脑子在法律里接受了一套正义训练的人。

于是古美门就问小黛,我们这样辩论的真相是什么?他说,我们不是神,只有神知道真相,我们就是为委托人的利益来进行辩护。虽然他扮演的角色看起来有时候很可恶,但是如果把整部剧看完,你突然发现按照他的话术去构建,好像这个辩论是没问题的,你找不到瑕疵。

所以这部日剧最大的一个特点,它是在构建不同的话术,可以让你摆脱原本的道德直觉,看到对方的话术构建到底是什么样的,这是一部很能引人深思的剧作。

它每一集其实都在攻击一般人的某种直觉,攻击那些我们本认为道德上是正确的事。它就是要站在反面来思考,但是这是一个真正的法律知识的普及,也就是说,法律应该表现出对于特殊的道德哲学、道德直觉的那种中立性。

梁文道:有意思,你刚才说的我还真没注意过,是我孤陋寡闻了,我要把你提到的影视剧都找来看看。今天谢谢你,我们下回再谈。

结语

就像刚才徐英瑾老师跟我所说的,原来今天我们要了解这个世界,想要拥有一个更冷静的头脑,来思考这个世界,以及我们每一个人关于世界上万事万物的讨论,需要的不只是一套哲学的、逻辑的思考能力,还要有一些关于心理学的、认知科学的素养。

我希望大家听完这期对谈,都能对哲学以及相关的认知科学有更浓厚一点的兴趣,但是接下来的路就要靠你自己去摸索,自己去走了。