“好的先生,我马上就到!”

听到电话里对方说了这句话后,接下来准备做什么,得看你是在哪里听到的这句话。

如果是在国内像北上广这样节奏快的大城市,也许不到一支烟的功夫,对方就会出现在你的面前;但是在非洲,此时你可以选择打开一局文明5,在他出现之前,时间足够你把一个文明从远古时代演进到工业革命。

如果你有一个经常迟到的朋友,相信我,若把他送去非洲,他不会找到知己,而是会感到相形见绌。

也许他会发现自己被衬托得如此有时间观念,也许他会终于对自己有所反思,发现等一个迟到的人是有多么痛苦……最终他会明白,在非洲,也许唯一准点的就只有日出日落了。

如果我未曾在非洲生活过,我绝对不会懂得饭做好等了两个多小时客人才来是一种怎样的体验。

然而,就那位被我们宴请晚餐的当地移民局负责人脸上轻松自然的神态来看,这种体验大概就和每天感受着太阳东升西落一样普通,完全没必要表现出一幅怀疑人生的样子。

在等待这位先生的两个多小时的时间里,我怀着疑惑,不安,焦虑,恼怒和绝望的心情,给他打了一遍又一遍的电话。换回的只是一句句“J’arrive”(我来了)和“Tout de suite”(马上到)。

言语内涵和现实情况的反差不仅令我怀疑了人生,还怀疑了时间的价值和存在的意义。

那位先生倒是很淡定,如果他懂“姗姗来迟”这个成语的话,他一定会把“来迟”二字划掉,只留下“姗姗”来形容自己。

这件事可以说是一个教科书级别的案例,告诉了我们在中国人和非洲人的会面中,总有一方怨声载道,总有一方一脸无辜,而时间则永远不在计划安排之内。

这种经历在初到法兰西城时还尚觉“震撼人心”,但之后同样的事情重复得多了,让我觉得抱怨都只是在浪费情绪。

和当地朋友约好出去,头几次时流程都是这样:

比如约好下午三点在某家餐厅见面,我两点半出门,差不多三点就到了约好的地方。点一杯饮料,告诉服务员我在等人。

过十几分钟不见有动静,我给对方打电话,得到一个“马上到”的标准回复,我开始陷入抱怨的情绪,然后在接下来的一个多小时里重复打电话这个步骤两到三回,最终我的朋友才“姗姗”地出现。

而经过非洲时间洗礼的我,现在和朋友出去的流程是这样的:

还是约的三点。在宿舍淡定地等到三点多,打电话给朋友告诉他我已经到地方了,然后慢悠悠地换衣服出门,快四点时到餐厅,也不告诉服务员我在等人,直接点自己想吃的东西。这样,等到上菜的时候,朋友也就差不多来了,没人被耽搁,没人在抱怨,完美。

如果你觉得正式场合人们的时间观念会好点,那只能说是一厢情愿了。

当中国的大夫们郑重其事地在日程表里为第二天上午九点的会议留出时间时,当地的院长女士本人可能根本就没有任何形式的日程安排。

到了第二天九点,中国大夫们都按时出现在会议室里,医院加方的行政人员也在十几分钟后按职位由低到高陆续出席,但会议的主角院长女士则十点多才到,而此时中国医生们早已不堪久等回去工作了。

院长女士并没有想你想象的那样对自己的“迟到”表示抱歉,而是认为“我昨天说九点开会,现在都十点了你们竟然都不在”,然后便随意地取消了会议。

实际上,我到现在都没有搞清楚,医院确切的上下班时间究竟是几点。我印象中在一年多前刚到这里的时候有人告诉过我,医院早上八点四十五上班,下午三点下班。

但你八点四十五去医院时只会看到零星几个保洁阿姨,仿佛国内城市清晨五点多的街道。

中国医生们九点开始工作,其他当地医护和行政人员按职位由低到高在九点到十点之间不确定的时间里出现。

下班的时间,你本以为就像给小和尚剃光头那样,有着一个明确的有头发和没头发的分界点,但事实是人们在十二点过后开始陆陆续续地离开,更像是正在经历中年危机的头发,一点一点地暴露出头顶那光可鉴人的地中海。

而每周只上三天班的院长女士,总会是其中来的最晚,走的最早的一个。

除了医院,其他一些公司和机构也有着仿佛量子一样,永远测不准的上下班时间。

移民局的工作人员,总在上午九点到十点之间某个时间出现,在下午一点到两点之间某个时间消失,你永远不知道具体的时间点是什么。

只有亲自到场观测以后才会导致波函数坍缩,得出他在或不在的观察结果。而移民局的局长更是和中微子一样,几乎完全捕捉不到他的踪影,只有在非常走运或非常耐心地情况下你才能发现他安坐在自己的办公室里。

小航空公司的售票点窗口上显眼地贴着工作时间,但你永远说不准卖机票的小姐姐什么时候在售票点,什么时候在机场(一人兼售票和检票两职)。

在电话打不通这种会经常发生的情况里,就像打开盖子才能知道盒子里的薛定谔猫是死是活一样,只有亲自去了才能知道她在售票点还是机场。

肯尼亚哲学家约翰·姆贝提(John Mbiti )将没有历法的非洲人传统的时间观用斯瓦西里语中的两个词来总结:Sasha和Zamani。

Sasha的本义指尚有在世之人曾认识的亡灵,Zamani则是不曾被任何当今之人所见过的古老亡灵。

非洲人认为,当一个人离世后,他并没有“完全”死去,而是尚活在生者的记忆里。只有当最后一个曾经认识他的人死去后,他才算真正地死去,即从Sasha变为了Zamani。

看过《寻梦环游记》的朋友对这个概念应该不陌生了

非洲人眼中的时间亦可对应到这两个词上:Sasha代表的是人正在切身感知的时间,其中包括刚刚发生的、正在发生的和即将在短时间内发生的事件。

当每段时间渐渐成为久远的过去后,它就从Sasha转化为了Zamani,被安放进了和所有创世神话、英雄史诗共享的时间墓地之中。

在这种时间观中,现世的人是时间的衡量者,就像量子物理中的观察者那样影响着观测结果。

时间被由远及近地分类为Sasha和Zamani,并没有一个像西方那样的神圣而精确的时间刻度,也不像东方人那样讲究轮回。

这种由生者和逝者所代表的二元时间中也没有长远未来这个维度,因为未来遥远而未知,最重要的是,它就像是从未出生的生命那样,本身就是不存在的。

每次我预约修空调的小哥时发生的事,似乎总能成为这种分界模糊的二维时间观的绝佳案例。

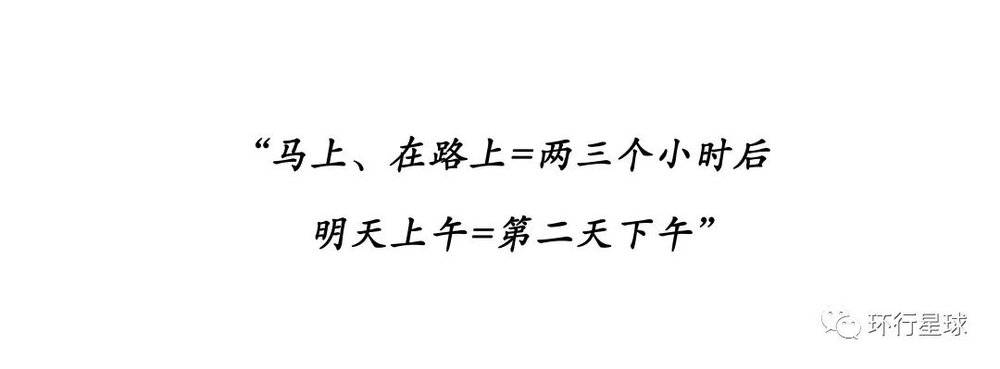

每次他在电话中都会告诉我“马上来”,“正在路上”或者“明天上午来”,而最终的实际情况是两三个小时后才到或者第二天下午才来。

在我们看来被安排在一个未来精确时间点上的事件,在空调小哥脑中可能就只是将它放进了Sasha这个时间之池当中(注意,Sasha和Zamani是哲学家的比喻,并非意味着每个非洲人自己了解这个概念),只要在近期能完成就行,具体的时间点根本可有可无。

实际上,像移民局先生和空调小哥这样的情况,在非洲绝对是常态。当一个非洲人告诉你,他“两分钟后到”或“十分钟后到”,一般你在他说的这个时间上乘以十都不过分。如果他说“我马上到”,他出现的时间有可能都会在三个小时以后。

在两分钟或十分钟后,见他还没来就开始焦躁抱怨的中国人肯定是第一次来非洲,而得到非洲人答复后就悠哉悠哉地去干自己的事的这种人脑中,已大概有了Sasha式的时间概念,算是合格的“老非洲”。

当中国医生问患者什么时候有症状,或什么时候做的手术这类问题的时,得到的答案往往是“很久以前”,进一步追问具体的时间,有的人会告诉医生“三五年前”,有的人还是会继续重复说“很久以前”。

这些情况与空调小哥的案例正好相反,曾经发生的事件已被人们放置在了Zamani这个时间之墓中,但相同的是它们也没有一个具体的衡量坐标。

实际上,比起现代化的时间观,大部分传统的时间观都不同程度地缺少对精准的守时态度。因为现代化的时间观,本质上是对时间工业化和市场化的改造。

在资本主义的最大化利润的原则下,时间被视为了生产成本甚至是可以买卖的商品,所以时间需要被精准的测量和被精确地遵守,以便节约生产成本,而节约成本就是在增加利润。最终,资本也会回报那些利用越少时间创造越多价值的人。

西方人常说“时间就是金钱”,就是这个原理最好的脚注。正是在这个包涵着工业化和市场化的现代化历史进程当中,众多文明一个一个地将本土的传统时间观改造为了现代的时间观,是否有精准的守时态度也某种程度上成为了衡量一个文明现代化程度的标准。

而对于印度和非洲的传统文化而言,对现代化时间观的适应更多成为了一种挑战,考验着这些文明在新时代下的生存能力。