过去四十年,中国建立了一套比较完整的基础工业体系以及高效的产业网络。

得益于全球产业转移、技术外溢,中国企业基本上可以承担大部分中小商品的制造工艺。中国享受着全球技术外溢的红利,不亚于一次大规模的工业革命。

另一方面,如今的美国依然很强大(参见今年诺奖),但在全球科技统治地位正在逐渐下降。

过去几十年,受惠于全球化浪潮,美国跨国公司将产业转移到新兴国家,用廉价劳动力替代技术创新,陷入了“资源陷阱”(廉价劳动、土地、矿产资源、低成本排放以及美元信贷),放缓了技术创新的步伐。

美国如今遇到的技术增长瓶颈,与第二次工业革命时期的英国类似。当年,英国将资本转移到海外殖民地,躺着赚取廉价资源的红利,而放弃对本国技术革新的投入,错失了第二次工业革命的领导权。

如今,美国(欧洲)遵循“索洛替代”规律,享受本国美元红利以及新兴国家的劳动力红利,而忽视了第三次新兴技术革命的纵深开发,以至于陷入技术周期的低潮期。

理论上,当全球廉价劳动力及资源红利殆尽(劳动力价格上涨),美国企业自然回归本土,回归技术创新,以寻求技术反向替代劳动的革新之路。

但是,这一经典之路并未按照休谟价格—铸币流动机制的规律走,特朗普政府试图借助国家的力量,将美国企业从“资源陷阱”中拉出来,打破过去美国金融资本(跨国企业)—中国低廉制造的全球产业链。

本文为《历史演进 | 技术的真正差距在哪?》第二篇,试图客观地探讨,过去几十年,中美科技力量此消彼长的全球化规律,以及未来中国该如何进一步缩小中美技术差距。

01 资源陷阱:英国犯了“荷兰病”

从一战到二战,英国从超级强国迅速沦落为二流国家。这成为20世纪经济学之谜。解释有战争论、金融论、殖民地论、价值观论等等,其中最不能忽略的是技术革新论。

传统经济学家(古典主义、新古典主义)将英国的崛起归因于自由贸易。经济学家熊彼特第一个明确反对这一说法。他将英国崛起归结为工业革命时期新技术、新产品的开发。

英国鼎盛时期当属维多利亚时代(维多利亚女王1837年~1901年在位)。这一时期,英国享受着第一次工业革命的技术红利。

1851年5月,维多利亚女王在伦敦海德公园举行了一场轰动世界的工业科技展会——万国博览会。在一座巨大的“水晶宫”内,展出了包括轨道、牵引车、高速汽轮船、起重机、厨具用品、铁制品等万余件工业品,历时五个多月,吸引了6039195名参观者。

维多利亚女王和阿尔伯特亲王在“灿烂光辉的玻璃顶下,举行了他们的工业和和平的凯旋式”。

但是,这时,英国的危机其实已经逐渐逼近。

英国著名的经济史学家威廉·詹姆斯·阿什利曾经一针见血地指出:“自由贸易政策使英国财政受惠,但却忽视了英国的工业发展”,“他们坚信 “维多利亚繁荣”就是纳索·西尼尔所指的自由贸易理论的胜利,并为这种表面的繁荣所陶醉。”

维多利亚鼎盛时期,第二次工业革命已经开始了。但是,英国在技术革命、产品革新上却落后于德国、美国。

19世纪末,美国、德国在电力、内燃机、柴油机、电动机、汽车、飞机、电话、打字机等方面的产品、工艺及管理创新要领先于英国。贝西膜工艺、西门子工艺,为美国、德国钢铁业带来了高速发展。美国管理学家泰罗推行科学管理,极大地提高了美国托拉斯组织的生产效率。

为什么英国没能在第二次工业革命时期保持技术领先地位?

在电力革命中,英国也有一些发明,如合成染料、贝氏炼钢、蒸汽涡轮等,但是这些发明无法与美德的电力、发动机相提并论。

更重要的是,英国缺乏对新技术、新工艺的推广动力。英国在19世纪70年代末发明了从廉价的铁矿石中提炼钢的方法,但是在英国却长期沿用传统的低效的炼钢法。

1880-1913年,英国钢产量从130万吨增加到770万吨;而同期,美国的钢产量却由100万吨攀升到3100万吨,德国从70万吨增加到1890万吨。[2]

英国经济学家、国家创新系统学派创始人克里斯托夫·弗里曼指出:“电力出现的情况很少见(第二次工业革命时期的英国)。虽然各个方面都承认电力的好处,但是由于私人电力企业的绩效微不足道,因此难以引起政府的主动性和公共计划。”

其实,尽管有些电气工业的发明与创新源自英国,但是德国、美国的电气技术要领先于英国。

美国将电力技术大量推广到船舶制造领域。到了19世纪下半叶,英国传统的造船业已经远落后于美国。英国贸易四分之三的海运任务,都是由美国制造的船只运输。

为什么英国不像德国、美国一样大面积推广电气技术、炼钢工艺以及化工新材料?

最重要原因或许是海外殖民地的廉价资源红利。

维多利亚时代,英国号称“日不落帝国”,在全球拥有极为广泛的殖民地。这些殖民地,为英国企业提供了大批廉价原料、劳动力,同时也是英国资本输出、商品输出的海外市场。

在自由贸易的环境下,英国将大量产业、资本转移到殖民地。即使使用落后的工艺技术,英国制造的产品依然可以保持一定的成本优势。产业转移导致国内资本不足,技术革新和推广的动力不足,逐渐失去了第二次工业革命的领导权。

早在19世纪50年代,英国就率先研制出了人工合成染料,但这一材料的应用却极为缓慢。

德国人从英国人手上获得这一技术,在短短30年间便成为英国最大的染料进口国。更有意思的是,第一次世界大战期间,英国不得不从敌国德国进口染料来武装自己的军队。

英国则向德国出口染料的原材料——焦炭,似乎沦为一个初级原料出口国。

主要原因是,英国可以从大片殖民地中获得丰富而廉价的原料,转手卖给德国。如此,初级品贸易生意做得风生水起的英国,则无心开发、推广染料技术。英国就此丧失了第二次工业革命中关键的有机化学工业的领导权。

第二次工业革命之后,英国的贸易额依然非常惊人,但结构性问题逐渐暴露。

1864年~1873年,将近三分之二的英国贸易是以制成品换取原料和食品。1874-1903年间,该比重已降低到不过三分之一。制成品和半制成品进口却从1870-1875年间占进口总额的18.4%升高到1890-1895年间的24%。[2]

到了19世纪末,英国大量进口工业制成品,尤其是第二次工业革命创造出来的新工业制成品。其中,机械、化学制品、加工食品以及金属工业品,都依赖于美国和德国的进口。

这时,英国基本上形成了“从美国和德国进口第二次工业革命的制成品,对外出口第一次工业革命的制成品”的工业贸易结构。

弗里曼指出:“这种贸易结构变化的结果是,英国工业耗尽了第一次工业革命早期由创新集群创造出来的财富。”

1894年,美国工业总产值超过英国跃居世界第一。英国的衰落,在第二次工业革命时期就已经决定了,二次世界大战只是催化剂。

所谓“生于忧患死于安乐”,美国当年底子薄、基础差,在第二次美英战争(1812年)后,不问欧洲事务(孤立主义),北方实业家一心谋实业,试图以工业立国。

后起之秀的德国在结束了四分五裂之后,采用国家主义手段建铁路、搞技术,迅速从欧洲大陆的俄国与法国的夹缝中崛起。英国却躺在殖民地的温床中,掉入了“资源陷阱”,染上“荷兰病”。

在“资源陷阱”中,最不能忽略的是,英国强大的信贷资本输出,对其制造业及技术革新带来的伤害。

英国经济史学家约翰·哈罗德·克拉潘指出:“老牌资本主义的英国当时并没有认识到对外直接投资与货币资本输出的致命区别,在引进德国和美国的对外直接投资的同时,大量对外借出资本。英国信贷供应了差不多全世界的资本。”

1821年,英镑正式采用金本位制。1844年英格兰银行根据“比尔条例”确立了英镑的法定地位。此后,英镑随着英国工业及贸易大潮成为了首屈一指的“世界货币”。

作为“世界货币”,英国源源不断地向世界各国及殖民地输出信贷资本。早在19世纪上半叶,英国频频发生过剩性经济危机。这时,英国开始向海外输出资本。但这一过程,逐渐模糊了产业投资与资本信贷。

1819年,英格兰银行过去出口繁荣时积累了大量黄金,便做起了推销外国公债的生意。1821年到1825年,伦敦交易所共对欧洲和中南美洲国家发行了4897万英镑公债,而英格兰银行对国内私人贷款却急剧萎缩。

1825年下半年,中南美投资泡沫崩盘,超过3000家企业倒闭,纺织机械价格大跌80%。由于本轮增长得到大力信贷支持,危机外溢到金融系统,股票价格暴跌,近百家银行破产。

1825年底,英格兰银行的黄金储备从1824年底的1070万镑降至120万镑。最终风险传染到机器制造业、建筑业以及其他几乎所有的行业。

英国凭借英镑优势在全球做起了资金贩卖的金融投机生意,而当时美元尚未具备英镑的统治力,美国则倾向实业投资。

到了19世纪末,美国与英国进行了互逆操作:英国大量货币资本流向美国,而美国大量的对外直接投资流向了英国,这是导致英国衰落、美国兴起的重要原因。英国金融机构片面地攫取利润和剪息票,忽视新技术对大规模融资的需求。

所谓实业兴邦,大意如此。

英国犯了海外殖民地资源红利的“荷兰病”——否定过去的自由贸易,寻求贸易保护主义。

1876年,在纪念《国富论》发表100周年的斯密晚宴上,英国经济学家、“马歇尔最喜欢的学生之一”亨利·坎宁安,公开质疑他的老师们的自由贸易学说。坎宁安等人逐渐倒向了历史学派,意在复兴重商主义、贸易保护主义。

1881年,自由贸易怀疑论者组成了公平贸易同盟要求先制订外国制造品的适度的进口税,豁免允准英国制造品自由进口国货物的进口税。

1903年5月15日,维多利亚时代杰出的政治家、年近七旬的约瑟夫·张伯伦站在伯明翰市政大厅里演讲,他打着关税改革的旗号呼吁,在整个大英帝国的领土上,建立起一个贸易保护之墙。

这次演讲标志着,英国打响了贸易战的第一枪。贸易战的对象是正在快速崛起的德国与美国。

这意味,英国最高决策层否定了大英帝国立国之基石——自由贸易。

张伯伦曾经担任英国的殖民大臣和贸易大臣,这位“帝国政治家”主张帝国特惠制,希望建立一个强大的英联邦经济帝国。帝国内部自由贸易,实行零关税,但对帝国之外的商品征高关税。

张伯伦的贸易保护主张使英国内部开始分化,他们长期对立,上百万人为此整整辩论了三年,导致英国政治出现了自17世纪以来最大的分裂。

1915年,英国推行产业保护关税;1932年,又执行“渥太华协定”的“帝国特惠制”。如此,英国彻底回到贸易保护主义的老路,但却已完全丧失了第二次工业革命的领导权。帝国霸权一去不复返。

02 技术外溢:美国犯了“英国病”

当年,美国对英国的超越,除了英国陷入“资源陷阱”之外,还存在技术外溢的客观因素。

技术外溢,是信息技术领域的一种客观现象。除了专利及知识产权外,大量知识、通用性技术、基础科学都具有公共性、外部性。

技术外溢导致的产权模糊、激励下降,降低了市场效用。但是,技术外溢带来的正外部性,又提升了整个社会的福利水平。

经济学家罗默认为,技术外溢不影响帕累托改善。但是,技术外溢,却影响着国家力量之此消彼长、兴衰更替。

美国建国初期得益于英国第一次工业革命之先进技术。

当时,担任美国第一任财长的汉密尔顿意识到:“一个国家……除非大规模发展制造业,否则不可能拥有大量财富。”野心勃勃的汉密尔顿试图在美国复制英国“瓦特式”的制造业变革,觊觎阿克赖特爵士工厂的技术及工业管理体系已久。

阿克赖特爵士是18世纪英国产业革命的绝对旗手。在现在的英国南肯辛顿博物馆里,挂着两幅画像,一副是发明家克朗普顿,一副是阿克赖特爵士。有人将阿克赖特爵士与牛顿相提并论。

阿克赖特爵士是水力纺纱机的发明人,最早获得梳棉机、曲柄梳棉机、粗纺机、进料器等专利权。18世纪末,阿克赖特爵士在英国曼切斯特创建了全球最大规模、管理最规范的纺织工厂体系。仅苏格兰克莱德河畔的巨型纺纱厂,雇佣人数就超过1300人。

为了防止竞争对手抄袭,阿克赖特爵士严控纺纱技术外流,英国政府将机械发明界定为国家机密并严厉打击外泄行为,通过了禁止纺织机械出口的法律。英国早期(1624年)还颁布了现代第一部专利法《垄断法规》,以保护其技术不让对手抄袭。

但是,一名叫做萨缪尔·斯莱特“叛徒”,突破了阿克赖特爵士的严防死守,他凭借记出色的忆在美国复制了阿克赖特爵士工厂的纺织制造技术。在美国波塔基特市,斯莱特成功创办了全美第一家盈利的水能纺织厂——艾尔玛-布朗公司。

斯莱特的“叛逃”给汉密尔顿和整个美国制造业送来了大礼。汉密尔顿立即考察了艾尔玛-布朗工厂。工厂负责人布朗对汉密尔顿说:“一年内,工厂和机器将在各个地方建成,生产美国所需的全部棉纱。”

这位被英国人骂作“叛国者”的斯莱特,却成为了美国纺织工业创始人、美国制造工业之父(美国第七任总统杰克逊评价)。

继斯莱特之后,大量移民者从英国、法国带来了第一次工业革命的制造技术、工业制度及新知识。技术外溢,让美国享受了第一次工业革命带来的巨大技术红利。建国100年后,美国的制造技术已经赶超英国。

今天很多人认为,美国的技术来自二战时的德国、法国等移民。美国是一个移民国家,其立国的优势在于,欧洲移民带来广泛的新知识、新制度以及新技术。

德国经济学家、历史学派创始人李斯特认为,英国第一次工业革命的技术也是欧洲大陆人带过去的。

英国是一个岛国,一定程度上隔离了欧洲大陆的战乱。每当欧洲爆发战乱时,资金、人才和技术都流入英伦三岛。因此,英国奉行自由贸易政策,这样有利于欧洲大陆的技术、人才和资金流向英国。[4]

这也是英国长期奉行欧洲大陆均势的重要原因。通过拿破仑战争,李斯特发现,欧洲大陆只要战事一起,受益的定然是英国。英国也极力维持欧洲大陆均势,防止欧洲出现强国,让欧洲各国之间相互博弈。

李斯特则极力推动德国统一,试图学习美国,建立统一的高关税保护本国工业,以防止人才、资本及技术外流。

美国身处遥远的美洲大陆,比英国更具有地缘优势。一战、二战点燃后,英国也未能幸免,英国及欧洲大陆大量黄金、人才流入美国避险。

1933年~1941年,美国敞开大门接受了来自德国、奥地利1090名科学家和645名工程师。1944年8月,美英成立了联合情报调查小组委员会,专门收罗德国科学家。美国从德国、奥地利获得了几千名杰出的科学家和工程师。

这些科学家包括爱因斯坦、布劳恩、海森堡、哈恩、德布斯、多恩伯格、鲁道夫、奥海因、利皮施、舒柏格、诺依曼,等等。

德国、奥地利科学家几乎构成了美国二战后航空航天、核能、计算机革命的核心力量。其中,布劳恩是导弹之父、火箭之父,是美国阿波罗登月计划的核心人物。德布斯是肯尼迪航天中心之父,帮助美国发送了第一颗人造卫星。

诺依曼是计算机之父、博弈论之父,在计算机、博弈论、核武器、生物化器等多领域做出杰出贡献。他参与了曼哈顿计划,是信息技术革命的直接推动者。

爱因斯坦的贡献属于全人类,他向美国总统写信提议制造原子弹,后者批准了曼哈顿计划。

当然,除了地缘优势、历史偶然性之外,美国自身的制度优势和国家力量亦不可忽略。为什么欧洲人才愿意跑到美国,而不是加拿大、澳洲、南美?

技术外溢属于全人类,但能否接得住、接到多少,取决于一国制度的优势及学习能力,尤其是新技术、新知识与新制度及国家力量的相互配合。

特拉斯是塞尔维亚裔,爱迪生是美国土生土长的工程师,他们都是电气时代的缔造者。

诺依曼是匈牙利裔,香农是美国本土出生,他们都是信息革命的缔造者。米塞斯是奥地利人,因战乱躲避到美国,奈特则是美国土生土长的经济学家,后者开创了芝加哥学派。乔布斯是美国人,马斯克则是南非裔美国人。

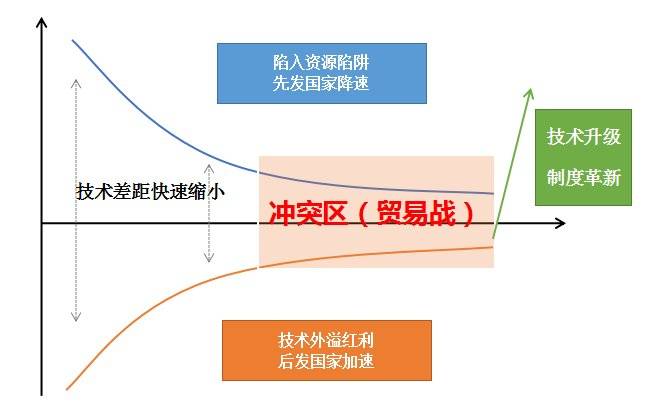

图:先发国家与后发国家的技术均等化趋势图

技术外溢与自主创新,成就了美国在第二次、第三次技术革命中居于领导地位。英国陷入“资源陷阱”,与美国的“技术外溢”形成此消彼长,二者差距缩小。美国再加上自主创新,对英国形成超越。

在第二次工业革命期间,受惠于技术外溢红利的还包括后发的俄国、日本等国家。1900年,电气技术和铁路投资席卷到地大物博的俄罗斯,过去十年间,俄国铺设了22600公里的铁路,刺激整个欧洲工业部门开足马力。

所以,在全球化时代,由于技术外溢和“索洛替代”,先发国家与后发国家存在技术均等化趋势。先发国家陷入资源陷阱,后发国家则凭借技术外溢快速缩小与先发国家的距离。

不过,英国的衰落,美国人值得警惕。因为美国人正在走着英国当年的老路。

二战后,美国经济快速增长,到了1970年代是一个关键转折点。

1971年布雷顿森林解体,意味着全球进入浮动汇率和信用货币时代。1970年代开始,全球同时涌现三股浪潮:信息技术浪潮、跨国公司主导的全球化浪潮以及金融资本主导的投资银行浪潮。

这三股浪潮在1982年里根及沃尔克改革(解决滞胀危机)成功后快速爆发。从此,美国走上了金融资本主义之路,主要表现与当年英国相比,有过之而无不及:

一、自里根政府开始,美国大幅度扩张信贷货币,华尔街金融机构获得大量廉价的美元在全球从事货币贩卖生意。

里根政府放松了金融管制,推动金融混业,刺激投资银行发展。正是从这个时候开始,美国大量货币资金进入投资银行及金融投机领域,证券、期货、外汇、债券、保险及金融衍生品大肆扩张。

与之形成鲜明对比的是,美国五大湖区制造业投资日渐凋零。原本纽约中心区的工厂逐渐被金融及跨国公司办公楼取代。

当年,英国在全球大肆放贷,资金进入公债领域,而不是制造业。过去四十年,美国有过之而无不及。当时的英镑采用金本位制,货币扩张能力受限。而1971年之后的美元是信用货币。从1980年代开始,美国肆无忌惮地扩张美元,助长美国金融机构成为全球化的美元“倒爷”。

1980年代初,包括花旗银行在内的美国金融巨头认为,国家不会破产,将大量信贷发放给墨西哥、巴西等拉美国家。结果,花旗银行在1982年拉美债务危机中遭遇重创。

最近四十年,华尔街的信贷资金遍布全球,在国际投资银行市场中贩卖资金。其中,债券、外汇及金融衍生品的规模急速膨胀,造成相当程度的资金空转、资产泡沫及债务危机。

二、乘着全球化产业大分工浪潮,美国跨国公司将产业逐渐转移到拥有廉价劳动力、资源及低成本排污国家。

二战后,美国将纺织、钢铁产能转移到日本,而后转移到中国台湾、中国香港、韩国及东南亚国家。八九十年后,产业转移梯度延伸到中国内地。

日本、韩国的芯片、汽车、发动机、紧密机床、化工材料等,承接了美国产业转移的技术红利。中国的空调、电视、手机、汽车、个人计算机等亦如此。

尤其是苏联解体后,美国失去了强大竞争的压迫感。1992年中国进一步开放,美国资本大举进入中国。2001年,中国加入WTO,中美贸易迎来井喷时代。

这时全球化浪潮中再次出现技术水平均等化趋势,后发国家的技术快速缩小了与美国的距离。

全球化人才的交流及信息化的传播,大大缩短了技术及知识获取的成本。日本、韩国以及中国遵循阿罗“干中学”理论,在短时间内学习及改进美国转移而来的制造技术、流水线、设计工艺、股票制度、公司制度、银行制度等。

反观美国,因为产业转移和“索洛替代”,采用廉价劳动力替代技术革新,导致国内制造业空心化、技术创新缓慢。

美国经济学家索洛在研究增长模型时发现,劳动与资本形成替代关系。当劳动力更具优势时,资本则让位于低廉劳动力。

美国跨国企业与当年英国的企业一样,通过产业梯度转移,在全球不断地寻求价值洼地,吃尽各国廉价劳动力及资源红利,放缓了技术革新的步伐。

美国五大湖区产业的空心化形成的铁锈地带,与华尔街的纸醉金迷形成鲜明的对比。

1987年,索洛发现,“高速的信息技术投资与缓慢增长的生产率”形成矛盾。这被称为“索洛悖论”。

为什么信息技术革命,没有像蒸汽革命、电力革命一样带来如此巨大的生产力变革?

美国经济学家戈登认为,计算机革命根本不能与19世纪末的伟大发明相提并论。戈登认为,信息技术只对部分产业发生作用,而对构成美国经济总量的大部分产业几无促进作用。

其实,信息技术革命真正对全产业发生作用的,并不是计算机及互联网,而是智能制造。但是,过去几十年,由于全球产业转移,跨国公司拥有大量廉价劳动力替代,减少了对工业智能化的投入。

这很大程度上抑制了第三次技术革命往纵深发展,以至于美国在最近20年并未形成新的技术突破,如今整个世界陷入技术周期低谷。

对于美国来说,更早糟糕的是,中美之间的技术趋于均等化,而中美之间的劳动力要素价格却没有像李嘉图所言的趋于均等化。换言之,中美技术差距快速缩小的同时,中国依然还保持着相当的低成本优势(美国认为这是不正常的)。

2008年金融危机爆发是中美关系的转折点。美国精英阶层对此次危机做了深刻的反思,他们批判里根政府以来的金融资本主义(里根大循环),试图依靠政治力量打破美国金融资本-中国低廉制造的全球产业链。

特朗普政府对中国的反应,与当年英国张伯伦对美国的态度类似。张伯伦构建的零关税的英联邦经济帝国,与特朗普试图构建的“三零”贸易区类似。

某种程度上说,美国与当年的英国一样掉入了全球化廉价劳动力构建的“资源陷阱”,犯了焦虑不安的“英国病”。美国试图纠正过去的里根大循环,扭转经济结构失衡的局面,定然要打破现有与中国的产业链关系。

当全球资本洼地消失,劳动力价格上涨,美国制造业才会倒逼技术升级,重回工业智能化之路。如今这一路径没有按照休谟的价格—铸币流动机制方向走,特朗普政府试图通过政治力量将美国跨国企业从全球化的资源陷阱中拉出来。

03 斯密定理:中国使用“日本药”

资源陷阱,犹如糖衣炮弹。在全球化时代,后发国家在技术外溢中成长,先进国家则掉入“资源陷阱”,技术增长缓慢。

美国其实并不担心市场竞争,他们担心的是,非市场因素制造的“资源陷阱”,让美国企业如当年英国企业一样陷入其中而不能自拔。

二战后,日本、韩国、墨西哥、阿根廷、巴西、南非、印尼、菲律宾、中国、印度等国家,享受着美国的产业转移、技术外溢。其中,部分国家曾经快速地追赶美国技术。

但是,大部分国家在经济增长到一定程度后便失去了动力,技术革新缓慢,重新被美国拉开距离。时至今日,只有日本、韩国成功地跟紧美国,日本有些产业的技术实力还超越了美国。经历了泡沫经济危机后,日本依然是继美国之后的技术力量强国。

在《平成三十年 | 樱花落尽,默语重生》一文中,我们介绍了,日本在泡沫经济破灭之后,如何艰难地推动技术转型升级。

日本的经济结构转型升级,是开放经济体下的一条经典之路。当时的日本企业,主要走了两条路:

一是走向上游。

二是走向全球。

日本的转型艰难在于遭遇日美贸易战、泡沫经济的双重打击。在七八十年代,受石油危机及美日贸易战驱动,日本成功从煤炭、钢铁、石化、造船等重工产业,向汽车、半导体、通用机械、家电、电子等产业转移。

日本泡沫经济,是其主动全球化之路上货币政策失当所致。泡沫危机爆发后,日本企业一度进退失据、犹豫不决。

在亚洲金融风暴爆发后,日本企业断臂求存,果断放弃终端业务,向上游的核心技术及商用领域转型升级。

松下从家电,扩展至汽车电子、住宅能源、商务解决方案等领域;夏普转向健康医疗、机器人、智能住宅、汽车、空气安全技术领域;东芝进入大型核电、新能源和氢燃料电池电站业务领域。

日立较早向商用领域转型,如今智能电网、电梯等基础设备业绩平稳增长,同时,日立的核电技术水平较高;三菱发力于氢燃料电池,丰田的氢燃料电池汽车逐渐步入商业化。

如今,日本企业告别了终端家电、电子市场,在商用领域的大型核电、新能源、氢燃料电池、电力电网、医疗技术、能源存储技术、生物科技、机器人研发及高精软方面等建立全球竞争优势。

产业上游领域的核心技术,乃国之重器。核电、芯片、精密制造、生物科技、氢燃料、新能源、机器人等等,才是一个产业技术的关键,一个国家的命脉所在。

当年,松下CEO津贺一宏在看过索尼的CES展台后说:“如今谁都能做电视机,但智能手机也会出现这种情况。不只是电视机。”

这句话道出了核心技术的真谛。

当人口红利消失,全球技术红利吃尽,竞争倒逼走向上游核心技术、商用及基础科学领域,依靠自力更生、自主研发,也就成为了必然趋势。

纵观全球,德国的西门子、博世、巴伐利亚、蒂森克虏伯、德马吉森精机、大陆集团、舍弗勒集团,以及美国的AT&T、IBM、英特尔、威瑞森、惠普、甲骨文、思科、通用电气、亚马逊、谷歌、苹果、康卡斯特,都掌握了上游核心技术。不同的是,强大的美国企业上下游通吃。

很多人以为,日本最近三十年“消失”了。其实,日本变得更加强大,日本企业掌握了上游核心技术,低调地掌控了产业之命脉。

在今年的日韩贸易战中,日本展现了“扮猪吃老虎”隐实力。

韩国的半导体很强大,其生产的内存产品居世界首位,其中随机存取内存(DRAM)的市场占有率逾70%。但是,很少人知道,日本其实遏制住了韩国半导体的命脉。

日本占全球氟聚酰亚胺和光刻胶总产量的90%,全球半导体企业70%的氟化氢需从日本进口。日本几乎是韩国半导体公司的唯一核心原料来源国。

日本对韩国禁运,三星、LG、SK库存立即告急,韩国的OLED、存储芯片、CIS芯片、DRAM几乎都无法生产。三星是韩国经济的主心骨,电子是韩国经济的命脉。日本此举,相当于打中了韩国经济的七寸。

这就是日本在上游领域高端材料(氟聚酰亚胺、氟化氢、光刻胶)的强大统治力。

值得注意的是,向上游核心技术领域升级,涉及到基础科学研究。

日本非常重视基础科学研究。今年,日本科学家吉野彰与两位美国科学家一起共享诺贝尔化学奖。如此,日本已经在过去19年斩获了19个诺贝尔奖。

原腾讯副总裁吴军老师批评腾讯没有to B基因,一度引发争议。可惜的是,这场争议缺乏建设性。其实,并不是腾讯缺乏to B基因,中国的私营企业基本上都没有投资to B领域的动力。

中国私营企业极少涉及核电、芯片、精密制造、生物科技、氢燃料、操作系统、新能源、工业机器人等上游核心技术及商用领域。这一点,与日本、德国完全不同。中国至今没能出现类似于德国西门子、巴伐利亚、蒂森克虏伯的私营企业。

原因主要有两个方面:

一是过去几十年,中国终端市场足够大,属于大淘金时代。

腾讯、阿里等大资本,宁愿投资美团、滴滴打车、共享单车、互联网咖啡,也不会投资芯片、操作系统及通信技术。投资终端市场,容易获得庞大的用户及数据,然后打着大数据、新零售的概念上市套现。与上游投资相比,终端投资周期短、效率高。

二是上游如电网、核能、石油、通信网络等基本都属于非竞争行业。

这些行业的准入门槛很高,私营企业根本进不去。即使一些开放竞争行业,其采购商往往是国企及政府部门,普通的私营企业不敢进入。这条技术升级的必经之路,遇到了非竞争性障碍。

只有开放上游产业,让更多私人资本进入,才能推动中国技术转型升级,中国企业才有可能掌握核心竞争力,掌控高端的商用市场。当然,其中又涉及到制度改革问题。

日本的第二条路是全球化。

1980年代,日本经济腾飞,在日元升值和国际化战略的推动下,日本开启了全球化投资、收购门阀,将大量资金和大型制造业转移到海外,这是日本战后第一次全球化产业大转移。

但是,泡沫危机爆发后,日本国内资产受到挤泡沫、去杠杆的严重打压,企业长时间没有缓过神来。日本企业经历了十年左右的挣扎、彷徨,全球化战略大幅度回撤。

2000年之后,日本开启了第二次全球化大浪潮。这次全球化促使日本海外资产大规模增长,总资产甚至超过日本本土GDP总量。2011年,日本的海外资产和海外产业相当于日本本土的1.8倍。

如今的日本,是亚洲唯一深度全球化的经济体,是一个真正意义上的全球化发达国家。

为什么日本的经济全球化,没有像美国一样遭遇“资源陷阱”,放缓其技术增长的步伐?

主要原因是,日本遭遇了泡沫危机暴力杠杆,同时叠加日美贸易战。80年代中后期,日本凭借日元升值的优势,在全球大肆并购,类似于过去美元、英镑之路。

但是,泡沫危机崩溃后,日元遭遇重创,终结了日本的资本输出模式。之后,日本企业寻求亚洲低廉劳动力投资的同时,加大了技术转型升级。

另外,在日美贸易战之下,日本企业被迫走向全球化,严格上来说是走向美国市场。

以汽车业为例。日美两国政府从1979年开始围绕汽车贸易问题进行谈判,美国强烈要求日本对美实行自愿出口限制、日本汽车厂家到美国投资设厂以及开放日本的汽车市场等。

从1982年开始,在日美贸易战和日本国际化战略的背景下,丰田、日产、本田、三菱、富士重工等日本汽车公司,相继在美国投资生产。

开始时,日本企业遭受不小压力,成本增加,规模锐减。日本车企虽然也遭遇了福耀玻璃所遇到的工会问题,但还是顽强地在美国生存下来,并逐步建立竞争优势。

日本在美国本地生产的汽车数量,从1983年6万辆、1984年24万辆、1985年36万辆猛增至1987年74万辆、1988年89万辆、1989年125万辆。

这次主动或被动的全球化,虽然艰难甚至凶险,却倒逼丰田、本田、日产、三菱、富士重工等日本汽车公司成长为一家家国际化的汽企。美国原三大车企只剩下两家,丰田一度超过通用成为全球第一大车企,在强大全球竞争压力下,倒逼丰田利用全球产业链创建了高效的准时生产制度。

中国如今面临的贸易战、全球化开放的国际背景与当年日本相近。不过,与日本有所不同的是,中国具备庞大的国内市场优势。

迄今为止,中国最大的优势并非廉价劳动力,而是市场规模。因为庞大的市场规模,具备绝佳的分工优势。

亚当·斯密在《国富论》第三章《论分工受市场范围的限制》认为,“分工受市场范围的限制”[5]。他认为,分工受到市场交换规模限制,如果交易太小,就无法专业化生产,分工就会受到限制。

斯密以运输为例说明问题,比如水运开拓了比陆运更大的市场,从而“各种产业的分工改良,自然而然地都开始于沿海沿河一带。这种改良往往经过许多年以后才慢慢普及到内地”。这就是“斯密定理”。

1928年,美国经济学家阿林·杨格在就任英国科学促进协会经济科学与统计学分部主席一职发表的就职演说《报收递增与经济进步》中,对斯密定理做了深入发展。

杨格的观点是“分工取决于市场规模,而市场规模又取决于分工,经济进步的可能性就存在于上述条件之中”,这就是“斯密—杨格定理”。

中国庞大的市场定然促进分工更加精细,而更加精细的分工又进一步扩大市场。分工精细化,有助于技术的提升。

第一辆实用蒸汽火车是英国人史蒂文森发明的,而铁路运输发展最快的却是美国。中国庞大的出行市场对高铁需求强烈,刺激高铁技术的突破。中国庞大的粮食市场,刺激(袁隆平)育种技术革新。

在未来的工业智能化领域,中国最大的优势是庞大的数据市场。大数据又如人工智能的“能源”,大数据刺激人工智能算法革新。中国市场可以提供庞大的无人驾驶数据,只有积累大量的测试数据,无人驾驶才可能走入商用领域。

反观如新加坡、中国香港等小市场,他们只能寻求全球化市场,从全球化市场中获取更多的数据、资本及人才。因此,这些经济体一般都实行自由开放的经济政策。

不过,这并不是说中国不需要向全球开放经济。

在知识经济时代,全球化技术标准将成为技术皇冠上的明珠。若不能重新制定一套让全球通用的技术标准,那么遵循国际标准是基本的常识。如今,中国的生物基因等领域都有一些技术积累,但如何与国际标准接轨依然是个难题。

所以,当全球技术红利消失,中国面临技术自主创新、全球化开放经济体以及“制度陷阱”三大历史性挑战。

建立开放自信,利用好国内市场,打破制度性壁垒,帮助企业向上游核心技术及商用领域升级,中国才能趁美国陷入“资源陷阱”之际继续追赶。