“隐形贫困人口”一词,因为形象地概括了当代城市青年消费与收入之间的不平衡状态而受到热捧。传统的消费社会学批判视角并不足以达至对该现象的深刻理解,因此本研究试图借助访谈,解释该现象背后的社会意涵。

通过研究发现,城市青年所处的特殊城市情景以及“准成人期”的特殊阶段,才是使其以这样一种差异于以往消费现象的面貌,呈现在大众的视野之中的原因。

而当代城市青年在消费行为中所体现出的理性以及强大的自我调节能力,足以让我们以乐观的心态去期待他们成为社会中坚之后的表现。

近年来,随着互联网的不断普及,在万千网民的集体智慧的碰撞中,网络流行语已经逐渐成为反映社会舆情与凸显社会记忆的重要概念。

相较于前几年的网络流行语集中于事件的动态描述,2018年伊始,更多侧重于网民自我意识的“戏谑性”表达的网络流行语开始出现,例如“佛系青年”、“油腻中年”等。

其中,“隐形贫困人口”这一看似矛盾的概念就受到了广大青年网民的积极“认领”,并催生了一大批类似热词的出现。网民们纷纷表示“隐形贫困人口”一词总结出的收入与消费之间的不均衡窘态正是自己生活的现实写照。

学界对于青年消费行为及观念的研究由来已久,既有研究一般从青年对于传统中国“爱储蓄不爱消费”的传统观念的摒弃和反叛出发,进而立足于消费社会的批判,将其视为被“虚假需要”的欲望所迷惑,身陷符号幻象制造的陷阱里无法挣脱的焦虑者,并形成了大量针对典型群体(“月光族”、“新贫族”等)的具体研究。

事实上,仅仅延续既有的消费主义批判路径,强调消费文化对于青年的“侵蚀”,并不足以达至对“隐形贫困人口”这一概念的更为深刻的理解。

因此,本研究试图将“隐形贫困人口”这一群体及其消费行为,置于转型期中国的当代语境之中来加以讨论,并且借助社会转型的历史背景以及城市的消费场域等概念来进一步深化讨论的深度,从而揭示出该概念背后所折射出的深刻社会意涵。

一、青年:少年已过,成人未满的“准成人”

20世纪初,美国偶像歌手Britney Spears(布兰妮·斯皮尔斯)曾在其成名曲—《I’m Not A Girl,Not Yet A Woman》(少女已过,熟女未满)中表达了身处“准成人期”的美国青年对于自我身份的一种迷茫状态。

事实上,正是这种身处社会转型期的青年所特有的“准成人”特质,使其成为被消费浪潮所挟裹的“隐形贫困人口”。

1. “隐形贫困人口”概念界定与资料来源

按照百度百科的释义,“隐形贫困人口”指的是那些看起来每天有吃有喝但实际上非常穷的人。

综合互联网上的讨论,可以进一步发现,“隐形贫困人口”还包括以下特质:

第一,工作生活于城市(尤其是一线城市)之中,有着相对丰富且较高的生活质量。

第二,支出与收入之间相对不均衡,因此尽管收入水平中等偏上(高于或者接近平均收入),而资产及存款近乎零,甚至负债。

第三,往往处于未婚甚至是单身的状态。

从以上描述中不难看出,“隐形贫困群体”其实是这样一个群体:他们生活于城市,接受过相当程度的教育(本科及其以上),从事收入相对丰裕的工作,并在传统节俭与现代享乐的价值观矛盾碰撞之中,“勇敢”地选择了后者。

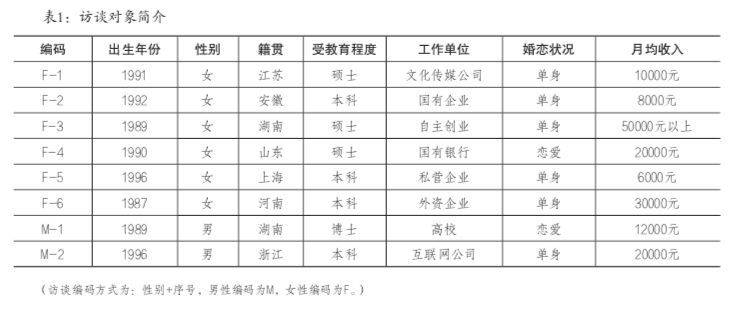

基于研究目的,本文选择半结构式的个案访谈法来展开研究。该研究方法的优势在于可以充分保证调研的开放性,通过访谈者与被访者之间的互动从而不断深化彼此对于行动意义的理解。

实际调研过程中,笔者从自我的社交圈出发,以前文所言的“隐形贫困人口”的诸多特质作为筛选依据,同时采用滚雪球的方式不断扩展访谈对象的范围,并加入被访者是否拥有对于“隐形贫困人口”的明确自我认同作为重要评判标准。

最终,笔者共深度访谈了8名生活工作于上海市的青年。

2. 社会转型中的“准成人期”

现代社会的大转型,不仅意味着国家、社会与市场之间互动关系的变化,更给个人的生命周期带来了深远的影响。

例如个体教育年限的大规模延长、就业参与时间的延迟,两性关系的多样性以及组建家庭乃至生育时间的推后等等,并由此出现了一个介于青少年和成年人之间的新的生命阶段—“准成人期”。

身处“成人初显期”的青年们,尽管生理发育已经成熟,但是由于社会进步对于劳动力资本的要求不断提升,导致了青年受教育年限的增加,无形中推迟了青年进入劳动力市场的时间,并导致青年们履行社会责任的年龄不断增大。

从本文的访谈对象来看,他们均接受了大学及其以上的教育,开始工作的最小年龄为21岁,而博士毕业的访谈对象,其进入劳动力市场的年龄则达到了27周岁。

我一直认为,个人对于社会最重要的意义还是通过工作体现出来的,最起码,你的工作决定了你的社会地位,也是你履行社会责任的一种方式。所以呢,我选择读书一直读到博士,一方面是真的对于学术有一份自己的追求,另一方面则是觉得自己并没有完全准备好去履行社会责任,去过一份朝九晚五的,领工资养活自己甚至是以后的家人的生活状态。加上自己年纪又比较小,所以一直到27岁博士毕业,才进入高校工作。

事实上,社会的发展不仅从结构上为青年的社会责任的延迟承担提供了社会基础,更通过个体化社会思潮的来临,为青年意识的觉醒“松绑”,逐步消解了“青年”这个曾经被赋予无限使命感的特殊角色类别概念所具备的神圣性。青年们对于自我的关注以及自我意识的建构开始获得了前所未有的合法性。

人生的目标不就在于不断丰富自己的体验吗?青年的意义就在于,可以不断地犯错去体验,并且可以承担得起这个代价。

只要不做违法害人的事情就行啦。比如说我,从小学习艺术,本来本科毕业了以后,可以直接去中学教书,但是我想着还是要乘着年轻多体验一下生活,所以就决定去英国留学了,当然了还好家里条件不错,父母也很支持。

留学回来了以后,好多人都建议去高校,说女孩子去高校工作稳定啊时间自由啊,但是我觉得才不要过这种一眼看到头的生活,所以我就自己开了这个艺术工作室,一边上课,还可以一边发展自己的兴趣爱好。

因此,无论是主动还是被动,身处“准成人期”的城市青年都能够拥有一段历时不短的“享受”社会责任延迟的“幸福时光”,去探索自己未来生活的无限可能。

3. 传统家庭生活的双重“背离”

此外,个体化时代的来临还体现在传统家庭结构的变动之上,即为家庭带来了不断发展和变化的新形式,特别是在特定的人群和环境中。

传统中国家庭作为中国伦理的策源地,曾由此形成了极具中国特色的家庭社会传统规范。对于子辈而言,其中最典型的传统规范衍生出的责任与义务当属“父母在,不远游”的养老责任归属以及“不孝有三,无后为大”的家庭血脉传续使命。

然而,经过多年经济发展,我国已然在城市范围内建立起了覆盖全面的养老保险及医疗保障制度等,足以为家庭抵御一定程度的社会风险,身居其间的城市青年成为社会福利制度的间接受益者,使得他们从道义上“逃离”原生家庭的责任成为可能。

说实话,我现在的收入大概是6000块一个月,以前总是想着,工作了以后一定要每个月给家里打钱,报答父母的养育之恩,但是现在真正工作了,这个想法根本就没有了。因为父母根本就不需要这个钱啊,我爸爸还在工作,妈妈的退休金也不少,他们都有社保医保什么的,所以根本就花不完自己的钱,更不需要我去支持了呀,我不问他们要钱就已经很不错啦。

所以现在我最多就是过节或者他们生日的时候给发个微信红包,反正限额也只有200块,聊表一下心意咯。

同时,随着社会价值观念的不断进步,附加于青年之身的另一条传统家庭枷锁—组建家庭、传宗接代—也被渐渐松绑,早婚成为过去式,甚至结婚都已经不是人生的必选项。

例如网上流传的上海居民的初婚年龄已然达到了男性30岁,女性28岁。本文的访谈对象也全部超过了法定结婚年龄,然而对于婚姻依旧没有表现出特别的向往,甚至大部分还处在单身阶段。

结婚?这辈子都不可能结婚,开玩笑啦,其实我对于婚姻也没有特别的想法,一切随缘吧。

虽然很多人追,但是一直没有遇到真正让自己心动的那个人,也不想就随便找个人将就一辈子。

再说了,我现在自己一个人的生活也挺好的,自己赚钱自己花,想买什么就买什么。有时候自己在筹划出国玩的时候,看着身边有些同事,一天到晚还要为奶粉钱发愁,说实话,还是有点小庆幸的,哈哈哈。

由此可以看出,身处“准成人期”的当代城市青年,既可以脱离原生家庭,又可以延缓进入自建家庭的步伐,得以实现一种传统家庭生活双重“背离”的独特生活样态,并且可以“毫不吝惜”地将收入投入消费之中。

二、城市,使一切成为可能

后现代城市最大的变迁特征之一即在于从生产中心向消费场域的转变,成为享乐主义的天堂,带来了交错构成各种多元的共同体生活时空结构,也由此成了“隐形贫困人口”的聚集地。

1. 光怪陆离的城市消费场域

后现代城市被笼罩于一个前所未有的消费时代之中。即使是普通大众的各种饮食男女、审美趣味、自我实现等需要和欲望都可以得到精心推测、揣摩、引诱、建构和强化。

极大丰富的消费场域为城市居民提供了纷繁复杂的消费选择:“从婚纱系列,中国都市消费革命市场上的蔬菜种类,巨无霸和四分之一磅食品的菜单,到各式各样的香烟及各色舞厅,随心所欲选择的自由无处不在。

在中国不断扩展的消费社会里,选择的范围与日俱增”[8]。丰富的城市消费品进一步刺激了城市居民的消费欲望,身处其中的城市青年,难免沉溺在这个光怪陆离的消费场域之中。

我最先来上海是因为大家说这边工作机会多,来了之后才发现,我在合肥甚至是老家找到的工作收入和现在其实差不了多少。但是真的是来了上海以后就不想走了。

这边生活太方便了,淮海路、人民广场,什么东西都买得到,而且网上购物也特别方便,上午在京东下单,晚上回家就收到了。而且,这边的演出也特别多,基本上所有的话剧和歌舞剧只要上演,都可以看得到,所以我宁愿在上海租房子,也要一直待下去。

当然,正如鲍德里亚的“符号政治经济学批判”所指出的那样,消费社会通过“符号制造术”制造出无穷无尽的非真实需求的符号幻想,从而操纵消费者,并使之迷失于各种“时尚”之中的现象在城市青年身上也得到了一定程度的体现[9]。

其实我的收入很高的,但是就是攒不下钱。

因为对于女人来说,“包治百病”。所以心情不好了,我去买个包安慰一下自己,工作室生意好了,接了一个大单,更要买个包庆祝一下。

从2018年到现在,我大概买了10个吧,其中一个CELINE,4万,一个YSL的,2万不到,还有三个Marni,大概5000块以上吧,其他的几个5000块以下的就都忘记了。

反正包包也不是用来背的,搭配衣服也不需要那么多,就是觉得好看啊,看到了就想买,有时候在家就是看着一柜子的包,我都能开心好久的说。包包是一种信仰,你们不会懂得啦。

2. 涌动的城市“新”社会阶层

改革开放以来,中国社会转型的城市表达,不仅仅在于物理空间的城市化以及农业转移人口的市民化,更在于掀起了阶层涌动的大潮:“新白领”“新中产阶级”“新管理精英”等崭新的社会阶层开始登上了城市的舞台,并成为城市社会学关注的焦点。

而上述“新”社会阶层相对较高的收入是支撑起消费支出,并且使其贫困得以“隐形”的基础。

以本文的几位访谈对象为例,无论是受教育程度还是工作类型及其收入,都属于新阶层的范畴,且最低收入为6000元每月,大部分人的收入都高于上海市的平均工资,最高的一位甚至达到了数十万年收入。

此外,城市青年的“新”还体现于其出生环境及成长背景。

恰如《大萧条的孩子们》(1988年版)前言所归纳的那样,“历史变迁对于个人发展的影响不仅体现在孩子的某个发展阶段,而且贯穿其整个生命历程”。

因此,生长于从匮乏走向丰裕,由生产主导转向消费主导的“新”历史背景之下的城市青年,其怀持相对于生长于“旧”的匮乏年代的父辈们更为激进的消费惯习也就顺理成章了。

我妈妈总是说我花钱太凶,工作快10年了,基本上一分钱都没有攒下来。以前5000块一个月的时候攒不下来,现在几万块一个月的时候也一样攒不下来。我一直不能理解老一辈的攒钱的习惯,有句话说得好,人生最悲哀的事情莫过于眼一睁一闭,人生就这么过去了,钱还没花完。

我父母也是做生意的,我觉得我现在自己出来创业也是属于另外一种继承吧,但是他们那个时候,每赚了一笔钱,首先想到的就是攒起来继续投入生产啊,租更大的厂房,换新的生产线什么的,家里的老雅阁差不多十几年都没换。

我才不要过这样的生活,钱没有花出去就是银行的数字或者是一堆废纸,能够买到让自己开心的东西才是它们价值的体现。

3. 匿名性城市生活的消费抉择

如果说费老笔下乡土中国的“熟人社会”在社会转型的大潮中,已然被冲击为“半熟人社会”的话,那么城市中国早已具备了西方意义中“陌生人社会”的种种特质。

不同于熟人社会的“知根知底”,城市之中的陌生人世界更多地呈现出一种社会交往的匿名性,对陌生人的身份与地位的判别则要依靠直接观察之下所能夸示的财物,因此,为了赢得他者眼中的社会地位的判定,城市居民中开始弥漫起浓郁的消费竞争氛围。

尽管城市青年的收入足以支撑较高的消费支出,但是这并不意味着他们在所有的消费领域都能够随心所欲,因此,往往需要在不同的消费之间进行抉择。

王宁曾经将这种消费行为称之为“两栖”消费,其背后的逻辑是消费欲望的选择性满足,即日常消费中“节俭”与“奢侈”并存的一种状态。

当前,城市青年们消费的选择性主要体现在将日常消费的场景划分为“台前”和“幕后”,其划分逻辑就是退居“幕后”的消费只要维持基本需求足以,而“台前”的消费则必须要体现出充足的消费实力以及足够的多样性,以实现更好的社交融入。

别看我买了自己都数不清的数码产品,就拿我现在随身的EDC(EveryDay Carry,意为每天都随身携带物品),手机、电脑、ipad、kindle、徕卡等等,加一起接近10万块了,但是其实我在有些方面也是蛮节省的。

比如说吃饭啊,我基本上都是在学校吃,外出聚餐也不多,基本上都是人均100以下的餐厅,一个月可能1000块都不用花的。而且我买衣服也比较少,除了一些比较正式的场合正装,基本上都是优衣库解决。

其实,我每个月花费最大头的还是衣服,每个月6000块的到手收入,除掉2000块的房子租金,起码有3000块的开支在衣服上面。

毕竟女孩子嘛,都想出门穿得漂漂亮亮的啊,这个也是自信的来源嘛,而且在上海,不穿的人模狗样的都没人看得起你。和男朋友约会也是啊,随便穿个T恤和穿个小黑裙,他对你的态度都不一样呢。

三、消费社会的幸福与忧愁

传统的消费文化研究,往往将消费文化定义为人们用来展示和确定自己社会身份的各种符号。

并由此引发出了消费个体在面临消费文化时候的一种不自觉的被动化认识取向,进而将社会大众对于消费主义的追逐视为被制造的社会需要而在社会平等的幻影中进行的一场社会狂欢。

然而,当前的城市青年则通过消费内容及消费形式的创新,部分地脱离了当前被符号的幻象所操纵的阶段,将“自我取悦”放在了终极消费目标的高度之上,这也成为其消费的“幸福”来源,而终究无法全然脱离的客观现实又给其消费抹上了一丝“忧愁”的色彩。

1. 幸福:基于“自我取悦”的消费行为

不同于传统意义上的炫耀性消费,当前的城市青年通过符号彰显自我的欲望并不强烈,其消费行为往往在于追求自我取悦,体现出了很强的“自目的”性。

最近半年,健身应该是我花费最大的一件事情了,不仅仅是钱,更多的是时间和精力。当然了,金钱也不少,健身卡年卡一次性办了2年,是5000多。但是更贵的是私教,我们这边因为地段比较好,所以私教超级贵,一节课是600块。但是我就是觉得很开心啊。

而且我健身也不是说为了给谁看,我目前连男朋友都还没有,所以我就是为了让自己开心,不但是身材好了会开心,我更加喜欢的是那种健身完了以后对于自我身材控制的一种状态,不是有人说,连身材都控制不了,怎么控制人生,那么反过来理解,如果我控制好了身材,我觉得自己就能够更好地掌控自己的人生。

此外,城市青年们的消费形式还突破了传统消费领域中个体与个体之间的一种你追我赶、无休无止的竞争模式,反而更多地呈现出另一种放弃“个性化”、沉迷于“无我”体验式、情感式消费模式。各种派对聚会、俱乐部、消费群体、集体性舞会、歌星演唱会成为他们参与消费的“情感部落”。

我觉得自己2017年花得最值得的一笔钱就是跨年去看的王菲的“幻乐一场”演唱会。很多人都说这个是一场天价演唱会,在网上看直播不是一样的吗?

我只能说这种想法太天真了。我当时买的票票面价格是7800元,但是从黄牛手里拿票,还多了几百块钱,一共差不多花了我一个月的工资,但是我真心觉得很值得。几万人在一起体验那种情感的共鸣,那种“在一起”的氛围,是在家里看电视转播感受不到的。

我们是在一起追忆自己的青春,票子再贵,能有自己的青春贵吗?

由此可以看出,城市青年这种消费方式,不仅外在体现为自我风格的追寻,更彰显出其身处社会意识形态规约与文化制约的双重夹缝之中,对于自我身份认同的探索,以及自我成长的主体诉求。

2. 忧愁:无法彻底隐形的贫困

现代消费将消费行为建构为一种对于理想生活的向往,人们通过消费实践—消费符号使用,构建出自我的社会群体认同[16]。而城市青年透过消费所抒发的正是一种对于城市生活的融入渴望,而这份介于触手可及与无法触及的矛盾,则碰撞出了城市青年的忧愁。

首先,当前的城市青年尽管表现出了强大的目的性的消费意识,但是消费选择与消费能力之间存在落差的客观现实依旧是其消费行为的重要束缚。这种消费高于或者等于收入的贫困现象被经典的贫困研究视为“暂时性贫困”。

究其原因,个体往往通过未来的收入预期来规划当前的消费支出,从而扩张了自我的当期消费,而金融创新背景下的“花呗”“京东白条”甚至是一系列的“裸贷”平台,连同传统的信用卡一起,助推了城市青年们去“勇敢”地花明天的钱。

我本身信用卡的额度比较高,再加上长期用网购平台,所以无论是支付宝的花呗还是京东白条的额度都很高。

这种花钱的方式和一张一张现金花出去的感觉完全不一样,现实中一次性买100块钱的东西都会有一种莫名的心痛,但是用信用卡或者网购,基本上没什么感觉,就是一串数字一样。

当然了,每个月到了还钱的时候还是会心痛的咯,实在还不上的时候就找我男朋友紧急救助一下。不过我也不担心,反正我坚信自己的收入会不断提升的,现在只不过是稍微提前一点点花而已。

其次,城市,尤其是一线城市通过丰富的工作和生活选择而成为青年的聚集地,但是在融入途径的建设中未能保持同步,城市户口的获得难度以及城市房价的不断高企,使得大部分城市青年(尤其是外来青年)对于最终的城市融入怀有一种悲观的期待,他们看似“幸福”的消费背后,其实很大程度上是源自长期消费目标缺乏的一种被动退位选择。

别看我现在每个月花的钱都不少,但是其实我觉得网上有句话说得蛮好的呀,就是“我不是舍得花钱,而是穷得根本没必要攒钱”,为什么这么说?

我给你算一笔账哈,我买衣服买得再贵,也就是几千块一万块,但是现在上海这个房价,起码几万块一个平方了,我这点收入,一年下来就算不吃不喝,也没有十万块,一个厕所都买不起,还攒钱干吗,还不如吃好喝好玩好,以后的事情就以后再说吧。实在不行,就回合肥老家呗。

这不由得让人想起《爱丽丝梦游仙境》中的红皇后,尽管城市青年们为了城市生活方式的融入,不断地提升消费支出,并且在消费内容上表现出了强烈的自我意识以及在消费的形式上创造出了显著的时代差异,然而依旧犹如红皇后一般,纵然竭尽全力,依旧在原地踏步。

这份城市融入的焦虑则可能像个无底洞一般,再多的消费品也无法彻底填满。

四、总结与反思

个体化社会的来临,带来了三个明显的社会结构及意识方面的改变:

第一是吉登斯说的“去传统化”(detraditionalization),个体从外在的社会约束中脱离出来,社会变得更为分化和多元。城市青年及其所特有的“准成人期”即是社会分化的直接而显著后果。

第二则是鲍曼所指的“强迫的和义务的自主”,其含义是现代社会结构强迫人们成为积极主动和自己做主的责任主体。伴随着自我负责观念的不断深入,城市青年也从中同步获得了掌控自我生活的一种权利。

第三个变化是“通过从众来创造自己的生活”,个体不得不选择某些指南和制度来作为自己生命轨迹的蓝本,去追寻一种大众化的生活。而消费社会将消费行为形塑成为最大众化生活方式的体现,由此也获得了包括城市青年在内的全体社会成员的追捧。

因此,某种意义上来说,城市青年中大量涌现出的“隐形贫困人口”,正是转型中国的城市化浪潮夹杂着消费文化,在青年身上的一种投射。只不过由于城市青年所处的特殊城市情景以及“准成人期”的特殊阶段,才使得其得以以这样一种差异于以往消费现象的面貌,呈现在大众的视野之中。

当中国城市刚刚迈入消费社会的大潮之时,学者们已经表达出了隐忧,他们认为,随着人们自己的主观期望的不断攀升,消费革命第一阶段的新颖性肯定会日渐磨损,唯有不断增加新、奇、特商品的生产,方能维持消费者自由的新鲜感。然而,这将导致期望远远超越于经济的实际供给能力而不断增长,并给整个社会埋下新的隐患,城市青年中涌现出的“隐形贫困人口”现象似乎正在无声地佐证着上述观点。

然而,在我们进一步地叩响该问题之门的时候,可以发现,城市青年中弥漫的“隐形贫困”问题的消解已经初现曙光。

一方面,随着我国城市地区竞争模式从基础设施建设向人才吸引转变,一轮“城市抢人大战”已然如火如荼地展开,青年人才的价值也日趋受到重视。对于广大城市青年而言,城市融入选择的增多,将会有助于从根源上改变其城市陌生人的心态,从而推动其消费结构的改变。

而当我们把目光投向城市青年们本身之时,他们在消费方式上所体现出的崭新面貌以及逐渐兴起的“消费降级”现象则进一步给予我们希望。

例如,本文的访谈对象在对于未来的消费计划中,纷纷提到了消费降级的想法,甚至已经开始践行,网络媒介也将2018年视为消费降级的一年。可以说,当代青年们在消费面前表现出的理性以及强大的自我调节能力足以令人欣喜。

城市毕竟不是永无岛,城市青年也不可能一直像童话中的彼得·潘一样无忧无虑地生活下去。

当城市青年们告别“第二青春期”,进入家庭生活,成为社会的中坚,开始承担起属于自己的责任之时,他们在消费选择上的这份理性以及自我调节能力,会引导他们去塑造出怎样的消费文化,乃至社会主流文化,我们有充足的理由怀着乐观的心态去期待。