新型冠状病毒(COVID-19)已经肆虐两个多月了,现在还没有对抗它的特效药和疫苗。随着疫情继续在世界范围内蔓延,对抗病毒已经成为了一场全球性的防疫战争。

这并不是人类第一次遭遇冠状病毒引发的疫情,但对抗冠状病毒比我们想象中的要更加困难,从SARS到MERS,历经数十年的尝试,冠状病毒仍然是一个非常强大的敌人。

和病毒的斗争还在继续,我便试着去了解一下这些个烦人的家伙,却发现,大部分病毒都远远没有我们想象中那么邪恶……

守护世界和平的噬菌体

说到病毒,你可能会觉得它们带来的只有疾病和死亡。

但就像细菌里也有“益生菌”一样,其实感染人类的病毒只是极少数。我们的身体内住着大量“好”的病毒,噬菌体。

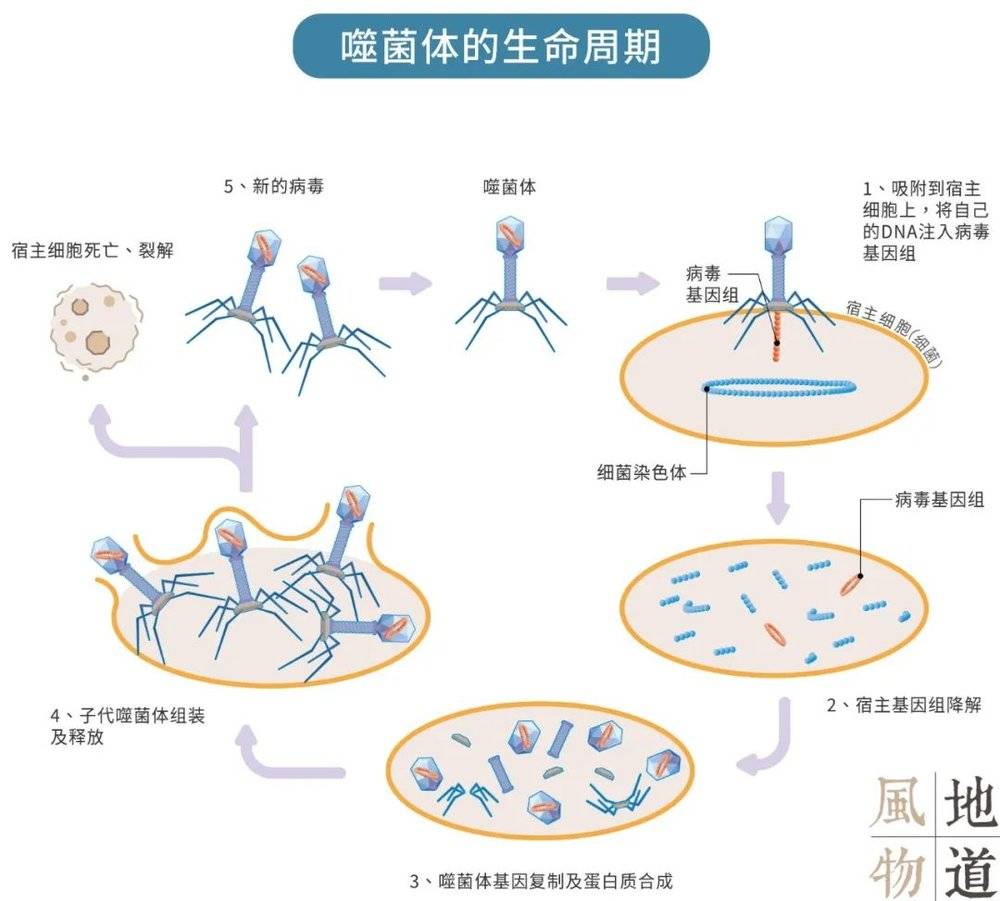

你可能在中学课本里见过它,长得像艘飞船似的,噬菌体,顾名思义,就是细菌吞噬者。这是专门以细菌为寄主的一大类病毒,一旦接触细菌,它们会把自己的 DNA 注入其中,把宿主微生物变成制造更多噬菌体的工厂,最后再杀死它们。

据统计,平均每个人身上都有数百万亿个噬菌体。它们最喜欢住在黏液里,比如口腔和肠道,因为噬菌体的蛋白质外壳能结合黏液的重要成分——粘蛋白(mucins)。

噬菌体把守在身体各个部位,当细菌试图入侵我们的身体时,便给予它们致命一击。而且噬菌体具有高度靶向性,只杀死特定的几种细菌,并不会攻击人体细胞。生物学家罗威尔甚至认为,噬菌体是人类最原始的免疫系统。

与之相比,抗生素的靶向性则较差,往往会不分青红皂白地杀死体内的益生菌群,生物学家亨德里克森(Heather Hendrickson)说:“抗生素像是进入人体的核弹,而噬菌体则像是训练有素的狙击手,在精确射杀敌人的同时不会殃及友军。”

滥用抗生素会让细菌产生抗药性,甚至会“进化”出超级细菌。虽然科学家们正竭力研发着新的抗生素,但一项新药的研发从实验室到上市,可能耗费超过十年的时间——在此期间,演化的强大力量会让细菌产生新的抗性。

因此,科学家们把抗细菌感染的治疗方向,又转投向了高度靶向性又种类丰富的噬菌体,这便是如今正研究的噬菌体疗法。

或许这正是回到了大自然里古老的共生关系,人类、病毒和细菌之间那微妙的平衡。

▲ 就像登月探测器着陆在月球上一样,噬菌体落在了宿主细菌表面上。接着,噬菌体会在细菌表面钻个洞,把自己的DNA喷射到细菌的细胞里。最终,再以致命的方式从宿主中释放出来。

恒河是印度人的圣河,他们习惯于把死者的遗体投入河水中,这成了细菌繁殖的温床。果不其然,19世纪末,印度爆发了霍乱疫情。

一位叫厄内斯特·汉金(Ernest Hankin)的细菌学家前往调查,奇怪的是,跟其他水源被污染爆发的严重疫情相比,在飘满“浮尸”的恒河两岸,新的疫情爆发后很快就会结束,而不是像野火一样迅速蔓延开来。

当时人类还连病毒是什么都不知道,汉金推断,水中肯定有某种神秘物质,能在病菌泛滥前就将其杀灭。100年后,这个问题才有了答案。

人们曾普遍认为海里是几乎没有病毒的。直到上世纪80年代,利塔·普罗克特(Lita Proctor)用电子显微镜观察海水样本时,发现一个惊人的病毒世界,大量病毒在海水中自由漂浮着,另一些则埋伏在遭受感染的细菌体内。据这份样本估算,每升海水中竟含有多达1000亿个病毒颗粒。

比如上文提到的霍乱,是由一种能经水传播的细菌——霍乱弧菌所致。海洋中存在着大量的霍乱弧菌,同时也有多种以它为宿主的宿主。当霍乱弧菌爆发并导致霍乱流行时,噬菌体也跟着大肆繁殖。病毒迅猛增殖,越来越快地杀死弧菌,直到超过了微生物繁殖的速度,细菌阵营就溃败下来,霍乱的流行也因此平息。

制止霍乱爆发,对于海洋病毒来说只是小菜一碟。噬菌体在地球中无处不在,可以说哪里有微生物出现,哪里就会伴有噬菌体的存在,海洋中的噬菌体至少有1000种。

在短短1秒钟之内,它们能对各种微生物发起10万亿次进攻;每天,它们都能杀死海洋中15%~40%的细菌,而宿主细菌的死亡就意味着更多噬菌体被释放出来。每升海水每天能产生多达1000亿个新病毒,这些病毒马上就会投入战斗,迅速感染新的宿主。

现在学界认为,海洋中大约存在着10^31个病毒颗粒,这个数字实在太大了,大到根本找不到一个例子来类比。海洋中,病毒的数量是其他所有海洋居民加起来总量的15倍,总重量则相当于7500万头蓝鲸(整个地球上也只有不到1万头蓝鲸)。

著名的海洋病毒学专家Suttle曾就这个庞大数量打了一个形象的比喻: “如果将海洋中的病毒挨个儿排成一排,那么这个队列的长度,将比地球附近60个星系的距离总和还要长。”

当然,在病毒的海洋里游泳,并不等于死路一条。事实上,海洋病毒中只有极小部分会感染人类,少量会感染鱼类和其他海洋动物。

随着研究越发深入,一个更巨大的病毒世界摆在了我们面前。

海洋里有一种蓝藻,叫海洋聚球藻,能完成全球四分之一的光合作用。光合作用中的重要一环,就是吸收光能,海洋聚球藻里起作用的就是一种能捕捉光子的蛋白质。

有趣的是,这种蛋白的基因正来自于病毒,科学家们还在海里找到了这种携带光合作用基因的自由漂浮病毒。可以说,是这种病毒把基因“送”给了海洋聚球藻,后者才能进行光合作用。

据粗略估算,地球上10%的光合作用都由这种病毒基因产生。也就是说,你每呼吸十次,就有一口氧气来自于病毒。

不止如此,病毒还参与了海洋中1/4的碳循环;影响着海洋系统中颗粒物分布和沉降;通过促进二甲基硫生成,参与全球气候的调控等。

病毒在地球上已存在了超过30亿年,可以说,我们现在呼吸着的氧气,所在的这颗星球的温度,甚至适宜生命活动的整个地球环境,都离不开病毒。

是毒液,也是生命力

你可能觉得,病毒再怎么“好”,也不过是一个入侵者。

病毒里有一类叫逆转录病毒。一旦进入宿主细胞,便会将其遗传物质插入宿主基因组中,并利用细胞中的物质和能力以及宿主DNA复制、转录和翻译能力进行扩增繁殖。就在这个过程中,一些病毒基因被人类基因组“捕获”了。

过去15年的研究表明,在构成人类DNA的30亿对碱基中,就有约8%来源于病毒残留。用不太恰当的说法,可以说8%的我们都曾经是病毒。不过,这类DNA大多数都没用,病毒基因往往会逐渐衰退并失效。

但在1999年,让-吕克·布隆(Jean-Luc Blond)发现了一种名为HERV-W的人类内源性逆转录病毒。这种逆转录病毒中的一个基因能合成出一种名为合胞素(syncytin)的蛋白质,这种蛋白质对病毒并没什么用,但对于它的人类宿主来说非常重要,合胞素会参与胎盘的发育——可以说,如果没有这些病毒,我们甚至没法出生。

这样的例子在自然界中还有很多。

比如,雌茧蜂会把卵产在活的毛毛虫体内,让孵出的小蜂寄生在毛毛虫身上。雌蜂产卵时会给毛毛虫注射一种病毒,以抑制它们的免疫系统,让幼虫能在毛毛虫体内存活下去。

这种病毒名为茧蜂病毒,它的基因已经完全整合到了茧蜂的基因组中,并受后者调控。雌蜂在“制造”这种病毒时,会把用于攻击毛毛虫的基因装载入病毒,而把用于繁殖或传播的基因留在体内。

可以说,这是一种完全被茧蜂“驯化”了的病毒。科学家推断,可能有一种古老的病毒,它的基因进入了茧蜂祖先的基因组,并永久地保留在那里。二者相互融合,才进化出了现在的两万多种茧蜂。

许多生物都与病毒建立了联系,当联盟对彼此都有益,这种形式便以惊人的速度传播开来。

这不只是一种简单的共生,从演化的历史来看,可以说是病毒大幅度提高了生命进化的速度。

打个比方,你出生时,分别从母亲和父亲那里继承了一半的基因,这便是你抽到的签,这些继承得到的DNA会伴随一生。你无法得到我的基因,我也无法得到你的基因。想象有这么一个世界,基因可以自由在其中流动,别人身上有一个很好基因,你便可以拿过来为自己所用。

自然界中的病毒就有这样的功能,它让基因从一个细胞转移到另一个细胞,让DNA流动了起来,使得本身特定的基因组拥有了更多可能性。

可以说,是病毒帮助我们完成了费时耗力的演化工作。与其只靠自己的基因组来逐代积累突变,当现成的、已经适应环境的微生物来帮助自己时,我们为什么要拒绝呢?

在生物学分类里,我们与病毒相隔千里,这种定义在研究时是有用的。但当我们去了解生命本身时,这些分界线或许反而变成了人为设置的障碍。病毒事实上成为了我们免疫系统的一部分,更是把基因嵌刻在了我们基因里。

简单的“我们”与“入侵者”之间的界限,其实早已模糊不清。

病毒(virus)这个词来源于拉丁语,它本身就有两个含义,致命的毒液,与能够传承生命的人的精液。

是的,病毒在某种意义上的确是致命的,但它们又让整个世界充满了生命力。

不是病毒入侵了我们,而是我们入侵了病毒的领地

埃博拉病毒(1976)、艾滋病毒(1981)、亨德拉病毒(1994)、禽流感(1997)、西尼罗河病毒(1999)、SARS(2003)、H1N1猪流感(2009)、MERS(2012)、H7N9禽流感(2013),再到最近的新型冠状病毒肺炎。

为什么病毒好像越来越多了?

某种程度上来说确实没错,以最近正在困扰我们的冠状病毒为例。1937年,人类从鸡身上分离出第一种冠状病毒。上世纪70年代,第二种人体致病冠状病毒被发现,病毒分类学里的“冠状病毒科”诞生。那时,这种病毒还与人类无过多交集。

2003年,SARS的出现,我们才开始重视和研究这种病毒。2012年,中东地区发现了MERS(中东呼吸热),它的致死率高得多,死亡率一度达到了53%。2019年12月,新冠肺炎爆发,第7种会感染人的冠状病毒出现了。

果子狸带来的SARS,骆驼传播了MERS,遗憾的是,可以说这几种冠状病毒疫情的爆发,都是由人类自身的活动所引发的。这里要再次强调,能感染人类的病毒只是极少数,地球上还有数百万计的微生物不为人知。

以非洲森林为例,病毒只能寄生于某种细菌、动物、真菌、原生物或者植物,在活细胞中才能复制。它们受到生态系统关系的制约,不能大量繁殖,不能任意扩张自己的地盘。艾滋病病毒、埃博拉病毒、登革热病毒、拉沙热病毒……不过是其中非常微小的一部分,还有很多病毒及它所寄居的宿主生物尚未被发现。

一般来说,病毒只能寄居在某种动物或者植物身上,和宿主有着亲密、古老而且(并不总是如此)共生的关系,也就是说,这是一种十分良性的依附关系。它们不能独立生存,也不会引起大混乱。可能偶尔病毒会杀死几只猴子或鸟,但是这些尸体很快就被森林分解掉了,人类几乎没有注意到。

很久之前,我们的祖先一直使用着简单的工具在地球上生存。但现在,地球上有70亿人口,掌握着最新技术的人类,对资源的需求也在激增:砍伐森林、捕猎动物、开采矿物、化学污染、海水富营养化、气候变化……人类在开发地球,同时也导致自然生态系统以前所未有的速度解体。

就像拆除房子时,扬起的灰尘会四处飞散一样。当树木被砍伐、动物被屠宰之后,寄生的微生物失去了宿主,只能重新争夺栖息之所,它们只有两个选择——找到新宿主,一个新的种类的宿主或许就此消亡。并不是它们特别要针对人类,而是因为人类太多了。

疾病历史学家威廉·H·麦克尼尔(William H. McNeill)强调:“如果从饥饿的病毒或者细菌的角度来看这个世界,人类为它们提供了一个巨大的食物来源,人口高达几十亿。而在不久以前,人口数只有现在的一半。在25年或者27年的时间里,人口数翻了一番。这使得人类成为了所有有机体进化后理想的攻击目标。”

病毒其实非常微小,它实际上就是一个保护性的蛋白外壳包裹的一段RNA或DNA。这是一种非常简单的生物,它一生只考虑3件事:复制、传播和逃逸宿主。

因此,病毒只能通过“劫持”其他生命体来进行自我复制。病毒把自己的基因和蛋白质注入宿主细胞,把它变成帮自己复制的“代工厂”。一粒小小的病毒进入一个细胞,一天之内,就有可能产出上千个病毒。利用进化的力量,这些简单的生物体可以在所感染的细胞内以寄生的形式复制,同时,也能在细胞外保持极强的生命力。

美国著名病毒学家约瑟夫·麦科明克在《第四级病毒》里写道:“在病毒的世界里,人类才是入侵者。人类的活动侵犯了它们藏伏之地,迫使它们暴露了出来。人类并不适合于这些病毒的寄生,人不能供养病毒长期生存。相反,对于病毒,人是没有出路的宿主,人死了,病毒也就与之俱亡。”

为了生存下来,病毒便需要考虑如何进行有效的感染。宿主细胞的表面必须有病毒能结合的受体,还有生物合成的机器,最好易于为病毒竞争性使用,以满足病毒的复制。一个特定的病毒,通常只能感染人体细胞中的少数几种。

病毒通常倾向于感染较大的器官,因为大器官有大量细胞,病毒可以直接或间接地杀死许多细胞,而不至于引起对机体的严重损伤。比如,呼吸道的面积大于一个网球场,因此有大量的细胞易于为病毒感染;肝脏则有大约1万亿个细胞,也成为病毒感染的绝佳目标。

我们每个人一生中都一定遇到的病毒,鼻病毒。这是大部分普通感冒的罪魁祸首,据估计,每个人都会用他生命里的整整一年躺在床上和感冒搏斗。

鼻病毒在我们体内感染的细胞并不多,也并不会对身体造成什么实质性的伤害,那为什么每次感冒都那么难受呢?这只能怪我们自己。遭到感染的细胞会释放一种名为“细胞因子”的信号分子,把附近的免疫细胞都召唤过来。

就是这些免疫细胞让我们的身体产生炎性反应,继而让嗓子产生一种刺痒的感觉,接着,感染的部位就会分泌大量的黏液。至今为止,还没有对抗鼻病毒的有效药物(往往我们所吃的“消炎药”,比如阿莫西林,是用来杀灭细菌的广谱抗生素,对病毒其实并没有效)。

所以要想从感冒中康复,我们不仅得等免疫系统帮我们把体内的病毒全部干掉,还得等免疫系统自己平静下来。这便是医学上所说的“自限性疾病”,这次的新冠肺炎,也被认为是这一类型的疾病。

病毒本意并非只是引起疾病,它只是为了解决自己的生存。大多数宿主对病毒的防卫都不具有精确的靶向性。宿主抵抗病毒感染的武器,相当于用一把大刀杀蚊子,你当然能够杀死蚊子,但留在地板上的大部分血迹却是来自于你的身体。

病毒还会“利用”人类的行为和疾病来进行传播,比如人擤鼻涕的时候,病毒会借机跑到手上,通过手再蹭到门把手和其他手碰过的地方。下次其他人碰到这些地方,病毒就会借机沾上他们的手,再进入他们的身体——大多数时候也是借道鼻子。

病毒想要感染人类,其实也是一个漫长的过程。那么“新的病毒”是如何获得感染人类对适应能力的呢?变异。

基因改变是个随机的过程,更像是个看运气的游戏。如果机会足够多,病毒就很可能达到目的——也就是说,变化的机会越多,成功的概率就越大。特别是基因由核糖核酸(RNA)构成的病毒更容易发生变异,变异的程度更高,速度更快。

而人类活动的大量增加,与大自然边界对越来越模糊,对病毒来说,更是带来了许多全新的机遇。

比如所有流感病毒都源自于鸟类。很多鸟类携带病毒,本身却不得病。病毒想要从鸟类传染到人类身上,其实也不简单。禽流感病毒在鸟类体内繁衍所需的基因,和在人体中的基因并不完全相同,人比鸟类的体温也要低。从鸟类跨越到人类的病毒,往往由于无法进行人际传播而消停了。

携带流感病毒的鸟类身上,有1/4都同时携带着两种甚至更多种病毒株。病毒之间互相交换基因,就有可能获得新的适应性状,通过这个机制,流感病毒就能从野生鸟类传到鸡,甚至传到哺乳动物如马或者猪的身上。

这种跨物种之间的病毒传播很常见,实际上,很多疾病的产生也都与人类蓄养家畜、与动物亲密接触有关,比如有人认为天花实际上就是来自于牲畜的痘病毒。

人类呼吸道细胞表面的受体,和鸟类消化道细胞的受体非常相像。禽流感病毒变异后找到这些受体,再钻到细胞里面去。新的病毒株从未在人群中传播过,它便所向披靡,轻易在人和人之间扩散。

而病毒感染再杀死细胞后,所引起的咳嗽反射更是促使了病毒的扩散。一旦某个流感病毒株在人体内稳定下来,就能在全世界范围传播。

著名的病毒学家斯蒂文·S·摩尔斯(Steven S. Morse)说:“病毒不会移动,但是很多病毒都到过世界各地。”它们不会跑,不会走,不会游泳,不会爬,但是它们可以依附载体“移动”到各个地方。大约60%已知的传染疾病,都是最近才开始在人类之间传播。

有些病毒才刚出现,还无法解释为何它们会偶尔发生,就消失数年不再出现。比如亨德拉病毒和埃博拉病毒,还有2003年,突然登场又悄然消失的SARS。

也许你会庆幸,它们从地球上彻底消失了。但事实很可能不是这样,它只是在这个地区消失了。而在生物物种丰富、生态系统相对稳定的地方,啮齿目动物、鸟或者蝙蝠,病毒寄居在某个宿主体内而不被发现,是件再容易不过的事了。

正如摇晃树的时候,肯定会有东西从上面掉落。当生态系统受到感染,比如吃野味、乱砍滥伐,这便给了病毒卷土重来的机会。比如,埃博拉病毒在1976年发现,但在近20年后重新爆发;1994年和1999年,隔了好几年又出现的亨德拉病毒。

直到现在,我们都在试图搞懂病毒的传染机制和发病原理,以消除和控制这些疾病。如果用简单的加减逻辑思考,也就是去添加缺乏的,除去不需要的。比如服用药物,把病毒从我们的身体里清除出去。

但病毒几乎全部依赖于人体细胞的生化机器才能进行复制。所以要研究既可以杀死病毒,又不损失人体细胞的药物,是一件非常困难的事情。

与之相比,病毒虽然结构非常简单,但它们的运作逻辑要复杂得多。如果强行对抗,结果往往是不可预测——添加一个所谓“有益”的微生物,很可能会挤掉我们同样依赖着的另一些微生物;而丢失一个据说“有害”的微生物,可能会让更糟糕的机会主义者趁机取而代之。

细菌、植物、动物、海洋到整个地球……病毒参与构成了一张不断变化的巨大网络。移除了身上的病毒基因,我们可能根本无法活着从子宫里生出来。而人能在日常生活中抵御感染,很可能也是借助了病毒DNA的帮助。就连我们每日呼吸的氧气中的一部分,也是海洋中的病毒和细菌共同产生的。

作为一种哺乳动物,我们人类已经和病毒组成了难以分割的混合体。